[서평] 인간의 자폐증에 관한 ‘우울한 보고서’

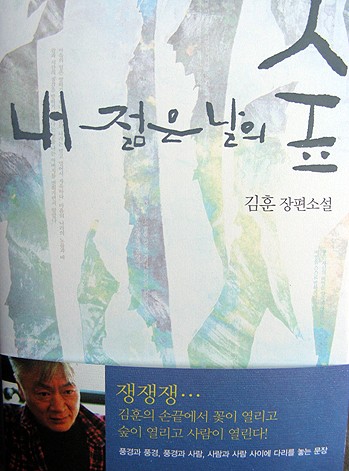

김훈 장편소설 <내 젊은 날의 숲>

이를 어쩐다. 적막이 무겁게 내려앉아 있는 남과 북의 접점 DMZ, 언제 터질지 모를 이데올로기의 뇌관을 두루미 한 마리가 아주 오래도록 밟고 서 있다. 바라보고 있자니 남북의 온갖 시시비비도 외다리로 버티고 있는 두루미의 초연함으로 스러진다.

두루미는 왜 저 곳에 서 있는 것일까 두루미는 자신의 발 밑 그 작은 공간의 의미를 알고 있는 것일까, 아니다. ‘태고와 신생의 긴 시간을 이으며 시끄럽기 짝이 없는 지평의 횡을 끌어 안고 희로애락을 관통하는 종의 가치를 고민’하거나 아니면 그 역시 현실의 벽을 넘지 못하고 남과 북의 끊어진 핏줄을 잇고자 고뇌하는지 모른다. 또는 고뇌의 정 끝을 보다 더 깊은 곳에 내려놓고 생명과 존재의 본질을 향한 득도에 이르고자 우주의 기운을 받아 내고 있는지도…….

인간, 참으로 알 수 없는 존재다. 지구촌을 평정했지만 그 무진장한 승리의 전리품을 다 감당하지 못했음은 분명하다. 개선문을 들어선 인간의 현실은 알 수 없는 수렁으로 빠져들고 있다. 모든 것이 굴복된 뒤 더는 나아갈 길이 없는 길을 잃었다. 이제 앞은 없다. 존재하지 않는 바깥은 갈 수 없는 길이다.

그래서일 게다. 발길을 돌렸다. 인간의 안으로 말이다. 자신을 향한 정복에 나선 것이다. 나의 안으로 깊숙하게 틀어박혀 있던 나와 그리고 더 안으로 들어가서 인간과 생명과 존재의 본질을 향해 창과 칼과 폭약을 던진다. 이를 어찌하랴, 그러자 그토록 뜨겁던 우리의 사랑은 증발되었다. 그리고 이성의 화려한 깃발과 현란한 치장들이 영혼을 잡아 먹고 어지러운 춤을 추고 있다. 그러자 껍데기들이 나선다. 인간의 껍데기가 인간으로 태어난다.

남북의 접점에서 두루미는 고뇌한다. 인간의 자폐증에 대하여…. 그랬다. 두루미가 서 있는 땅 밑 그 몇 미터의 어둠 속에서 처절하게 죽어가야 했던 젊은 생명들이 ‘인간 자폐증에 대하여 증언’하는 날이 밝아 왔노라고 그 영혼을 깨우고 있었다. 그렇게 깨어난 영혼들은 말하고 있었다. 뼈는 더러 검고 더러는 누렇고 더러는 희다. 오랜 어둠 속으로 엷은 햇살이 방문했을 때 놀란 흰개미들이 뼈 속에서 나왔다가 다시 들어간다. 모든 정황은 명확하게 드러난다. 작가 김훈이 거기서 캐 내는 뼈 조각들의 증언을 들어 보자.

‘남북이 그렇게 뒤엉켜 싸우던 그 지점엔 인간의 온갖 욕망을 끌어 안고 죽음을 맞이한 남북의 뼈들이 뒤엉켜 있다. 훌쩍 반세기를 넘긴 세월 속에서 저쪽과 이쪽이 지향해야 할 각각의 이념과 명령과 관계들이 이제는 다 삭아서 엉켜진 관계를 풀고 각각으로 돌아가 자유를 동반하고 있지만 그러나 그 각각의 유골들은 아직도 뒤엉킨 채 그때 그날의 한을 품어 안고 그 때 그날의 시간과 공간으로 정지해 있다.’

그러나 이 소설의 주인공들은 그것을 넘어선 땅이다. 그런 모든 것들이 허물어지고 삭아서 힘을 다한 뒤에 그런 것들을 지나간 세월의 흔적으로 발견하는 새로운 세상에 그들은 서 있다.

그런데 왤까, 공기처럼 자유와 풍요가 무한으로 공급되는 세상에 그들은 서 있다. 그러나 아버지는 그냥 아버지일 뿐이다. 남편과 아내도 그냥 남편과 아내라는 이름을 가진 사람일 뿐이다. 딸과 어머니의 관계도 그냥 역사의 흔적으로 남아 있는 이름일 뿐이다. 이름만 남기고 다들 어디론가 떠나고 없다. 그들은 모두 너일 뿐이다. 나는 이제 나이다. 세계 속의 단독자다. 아니 어쩌면 우리는 영혼을 기다리는 미라 가족은 아닐까.

우주는 자신의 품에서 시간을 창조하는 존재에 공간을 내어 줌으로써 존재는 생명의 주체로 태어난다. 이 뭇 존재의 들에서 인간의 의미를 찾기란 쉽지 않다. 인문학은 이 존재의 들에서 인간의 등불을 밝히는 것이다. 인간만의 삶을 드러내어 뭇 존재들 앞에 모범을 보이는 것이다. 이념의 전쟁을 끝내고 그 승자가 지구촌을 하나의 장마당으로 만들자 이 장바닥의 원리가 나라는 물론 집안으로까지 쳐들어온 결과다.?

사뮈엘 베케트의 희곡 <고도를 기다리며>가 생각난다. 두 청년 블라드미르와 에스트라공이 시간의 맥락에서 벗어나 ‘고도’를 기다리지만 그 기다림은 의미가 없다. 김훈의 소설 <내 젊은 날의 숲>에 사는 사람들은 영혼을 기다리지만 그건 의미가 없다.? 빈곤했던 한동안의 인문학적 허기를 채워주는 역작이다.