남북한 주민이 함께 이룬 ‘공감 사진전’···류가헌서 3월27일까지

“경계를 넘어 공감의 시대를 꿈꾸는 시간”

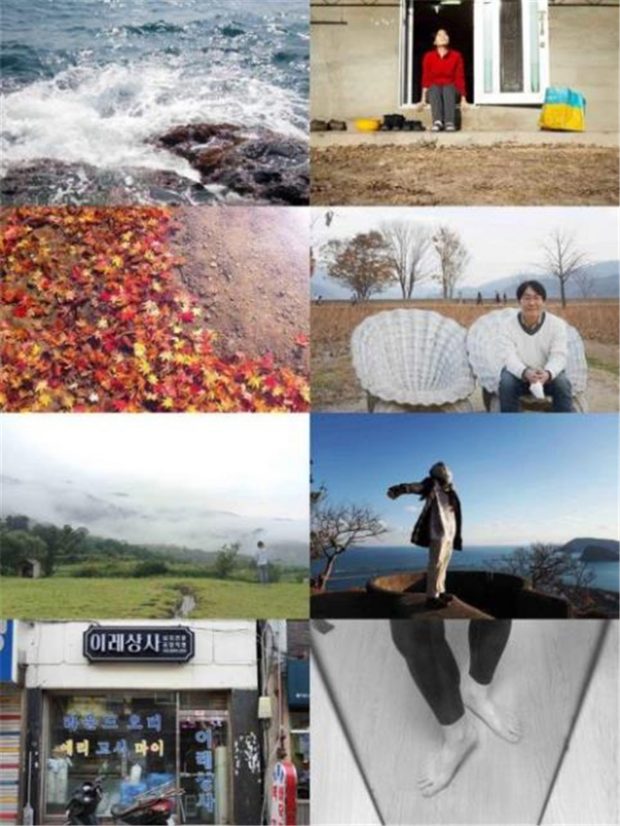

[아시아엔=편집국] 남북한 주민이 함께 이루는 공감 사진전이 27일(일)까지 갤러리 류가헌(서울 종로구 자하문로106)에서 열린다. ‘우리가 우리를 바라보는 새로운 시선’이라는 주제로 열리는 전시회 출품 사진은 사진작가 임종진을 비롯해 김태훈, 김혜영, 박세미, 박상규, 박선주, 오미숙, 임소율, 최하늬 등 남북 출신 8명의 아마추어 사진가들이 직접 찍은 것이다.

참여 사진작가들의 유년 시절, 현재의 전신 초상 사진과 사진으로 풀어 쓴 자신의 이야기, 타인과의 소통 등을 담은 내용도 들어 있다.

전시회를 구성·진행한 임종진 사진작가는 “작품사진 전시보다는 ‘사람’ 자체를 보여준다는 것에 의미를 두고 있다”고 했다. 임 작가는 “북향민(탈북민)을 이념과 체제가 아닌 사람 자체로 존중케 되는 감정을 나누려는 것이 전시 주요 개념”이라며 “한 사람이 자신의 존재성을 느끼고 그 존재성을 다른 사람에게 전이하면서 함께 더불어 살아갈 수 있음을, 통일이라는 거대담론보다는 ‘평화감수성’을 넓히는 것이 전시회의 목적”이라고 했다.

임 작가는 국가폭력으로 정신적 상처를 입은 사람들과 사회적 약자들을 위한 사진치유기관 ‘공감아이’를 운영하고 있다. 2018년엔 ‘평양의 일상 ? 사는 거이 다 똑같디요’라는 사진전을 연 바 있다.

전시회는 통일부 남북통합문화센터, 피스모모, 공감아이가 공동 주최한다.

다음은 임종진 작가가 전시를 기획하면 쓴 글이다.

우리가 우리를 바라보는 새로운 시선

‘북향민’이라는 용어를 알게 됐다. 여러 이유로 고향인 북한땅을 벗어나 새로이 터전을 일구어 살아가는 이들을 지칭하는 용어다. 근래 주로 쓰이는 ‘북한이탈주민’이나 ‘새터민’보다 그 느낌이 한결 좋다. 이전에 자주 쓰이던 ‘탈북자’라는 말에 비하면 말할 나위 없이 수평적이고 훨씬 존중의 의미를 담고 있다. 아마 ‘나’와 ‘너’를 경계 짓고 구분 지어 편견 어린 시선으로 바라보게 했던 기존 용어의 쓰임새를 털어내기에 좋은 호칭 않을까 한다.

우리는 ‘우리’를 어떻게 바라보고 있을까. 둘 이상의 여럿을 하나의 묶음으로 생각하게 되는 ‘우리’의 범주는 지금까지 어디와 누구까지였을까. 남과 북으로 나뉘어 남이 된 채 서로 할퀴듯 살아온 시간이 참으로 오래 흘렀다. ‘우리’는 그 사이 잠깐 가까워지기도 했다가 어느 순간 다시 멀어지는 일도 몇 차례 반복했다. 70년 넘긴 분단현실이라는 높은 고개를 넘는 것이 그렇게 쉬운 일이 아닌 듯하다. 그러나 한반도의 정책 결정권을 가지고 있는 분들의 노고만을 마냥 바라보면서 가슴을 쥐어짜거나 무심해지기만 할 수는 없다는 뒤늦은 깨우침이 몸을 흔든다.

아름다운 사람들을 소개한다. 이미 ‘우리’가 된 우리끼리 할 수 있는 일이 무엇인지 함께 도모하고 이루어 낸 분들이다. ‘탈북’ 또는 ‘이탈’ 등의 용어로 어느 누군가의 귀한 삶을 규정하지 않고 서로의 색과 결을 어루만지는 시간을 함께 이룬 이들이기에 ‘아름답다’는 표현이 실로 과하지가 않다. 이들 모두가 이룬 내용을 전하는 자리에 서서 우리의 만남과 인연이 그 오랜 분단이라는 현실의 고개를 조금이나마 낮출 수 있을 것이라는 꽤 듬직한 기대감이다. 이들 모두 2020년 5월 첫 만남을 시작으로 올 1월까지 함께 시간을 나누면서, 천천히 깊게 그리고 서두르지 않는 걸음을 딛으며 ‘우리’에 대한 공감과 이해의 시간을 이끌어 왔다.

탈북이라는 고정화된 관념을 훌훌 털어내고, ‘나’와 ‘너’로 구분 지어 바라보지도 않고 그저 함께 살아가는 친구가 되는 속 깊은 여정을 다 같이 보는 시간이다. 이념과 체제의 차이를 이유로 갈라서서 살아온 지난 역사를 조금씩 덜어내는 일은 어느 누구나 할 수 있는 일이고 또한 그리 어렵거나 멈칫 멈칫 서성일 것 없다. 3월 9~27일 전시공간 류가헌에서 ‘공감사진워크숍’을 통해 사진이라는 대면과 공감의 도구로 마음과 마음을 나눈다.

먼저, ‘생명의 시작, 그리고 성장이라는 걸음’을 통해 여덟 명 참여자들의 어린 시절 사진이 선보인다. 우주 속 유일한 개별적 존재성이 그 안에 모두 들어 있다. 부모님을 비롯한 여러 가까운 이들의 보살핌 속에 사랑을 부여받거나 그 존재성으로 인해 바라보는 이들이 기쁨의 춤을 추게 만든 귀한 얼굴들을 만날 수 있다.

이어서 펼쳐지는 ‘존재의 이유, 그리고 곁을 이룬 사람들’에서는 공감사진워크숍에 참여한 참여자 여덟명 모두의 지금 이 순간을 마주한다. 아주 멋지고 아름다운 얼굴들, 곁지기들 모두 웃음이 가득하다. 처음 만났을 땐 이 웃음을 볼 수 없었다. 쑥스럽거나 멋쩍은 표정으로 누가 ‘탈북민’일까 하는 궁금증을 감추지 못했다. 그러나 시간을 함께 하면서 더 이상 어디 출신인가를 궁금해하지 않게 되었다. 나누거나 분리할 이유가 없다는 것을 서로 귀하게 여기는 마음으로 그렇게 풀어냈다.

참여자들이 자신의 개별적 가치를 스스로 확인하게 된 시간인 ‘나를 품은 날들, 깊게 들어가다’가 뒤를 잇는다. 오늘을 살아가는 지금 자기 자신이 가장 이루고 싶은 감정을 확인하고 솔직담대한 마주함으로 귀하게 풀어낸 각각의 자존적 사진과 이야기다. 온 세상 누구나 가지고 있는 한 생명의 존재감을 확인하고 동시에 스스로 자신의 삶과 소망의 여정까지 살펴볼 수 있다. 이 과정을 치르면서 각자가 자기를 살피는 마음을 얻었고 그 마음으로 또 하나의 ‘자기들’을 살피는 힘까지 이루어 냈다.

특히 주목해야 할 것은 ‘너를 품은 날들, 짝꿍으로 서다’이다. 참여자들은 서로 짝을 이루어 또 한 사람의 ‘자기’인 그의 곁을 깊게 지켜 주었다. 남성인지 여성인지, 나이가 많은지 적은지, 고향이 어디인지, 왜 ‘탈출’했는지를 묻지 않았다. 자신의 짝꿍을 앞에 두고 한 귀한 영혼의 곁에 선다는 것이 무엇인지를 느끼고 묻고 들으며 아름다운 동행의 걸음을 딛기만 했다. 귀 기울여 듣다 보니 알게 되었다고 한다. 그리고 질문도 바뀌었다. 여전히 꿈을 잃지 않은 채 행복한 삶을 이루기 위해 자신의 길을 터 가는 모습에 감동을 얻었다고도 한다. 성별도 나이도 물질적인 삶의 수위도 한 사람의 생명을 가르는 요인이 될 수 없음을 모든 참여자들의 시선을 통해 확인할 수 있다. 분단이라는 현실의 무게를 덜어내면서 그리고 존엄한 인간의 지위를 평등하게 바라보면서 수평적인 관계의 의미와 가치를 새롭게 품는 시간이었다고 그들 모두는 말한다.

마지막으로, ‘곁을 나눈 시간 속에서’에서는 공감사진워크숍의 긴 여정을 마친 참여자들의 속마음이 펼쳐진다. 굳이 설명이 필요 없다. 참여자들 글을 한줄 한줄 읽다보면 어떤 감흥이 일렁이며 혹시 입가에 웃음꽃이 활짝 틔워 오를지도 모른다. 그것으로 충분하다. 누구나 할 수 있는 노릇이고 또한 그다지 어려운 걸음이 아니라는 것을 자연스럽게 느끼게 될 거다.

분단은 ‘이음’을 전제로 한다. 원래가 하나였기에 과정이 어떠하든 다시 하나가 되려는 본질적인 속살을 운명처럼 지니고 있다. 쉬운 일이 아니지만 남북 사이에 놓인 거대한 장벽의 두께가 조금씩 옅어지고 있음을 공감사진워크숍에 참여한 모든 참여자의 새로운 시선을 통해 확인하게 될 것이다. 얼마나 다른지가 아니라 얼마나 같은지에 대해 생각해야 할 때다.