새봄 꽃구경 하며 독서삼매 빠져보는 것도···”지난 30년 나는 ‘원불교전서’와 살았다”

[아시아엔=김덕권 원불교문인협회 명예회장] 논어 ‘태백편’(泰伯編)에 ‘독신호학 수사선도’(篤信好學 守死善道)라는 말이 나온다. ‘배우는 즐거움’을 말한 것이다. 공자의 말이다.

“독실하게 진리를 믿고 배우기를 좋아하고, 죽음으로 선한 도를 지키며, 위태로운 나라에는 들어가지 않고 어지러운 나라에는 살지 않으며, 천하에 도가 있으면 나타나고, 도가 없으면 숨어야 한다. 나라에 도가 있을 때 가난하고 천한 것은 부끄러운 일이며, 나라에 도가 없을 때 부하고 귀한 것 또한 부끄러운 일이다.”

공자를 따르는 제자는 3000명 정도에 이르며, 측근에 있는 제자는 70명 가량 된다고 한다. 공자의 가르침 중에서 제자들에 대한 인물평은 흥미진진하다. 논어에서 다섯 번째 나오는 ‘공야장편(公冶長編)은 제자들에 대한 공자의 인물평이 진솔하게 묘사되고 있어 가히 인물평론집이라 해도 무방할 정도다.

공자는 제자들에게 “열 가구 정도의 작은 마을에도 반드시 나처럼 충직(忠直)하고 신의(信義)를 중시하는 사람은 있을 것이다. 그러나 나만큼 배우기를 좋아하는 사람은 없을 것이다”고 단호하게 말한다. 공자는 자신이 중요하게 생각하는 것이 충직과 신의라고 밝혔다. 그리고 자신과 같이 생각하는 사람은 어디에나 있을 것이라고 가정한다. 그러나 자신처럼 배우기를 좋아하는 사람은 없을 것이라고 강조한다.

공자에게 ‘호학’(好學)은 취미였고 기쁨이었다. 매사에 겸손한 공자이지만 ‘호학’하는 자세만큼은 양보할 수 없다는 결연한 자세다.

지식사회를 살아가는 현대인의 기본자세는 ‘호학’이다. 더욱이 지도자에게 있어서 ‘호학’은 생명처럼 소중한 습관이 되어야 한다. 필자도 엄청나게 책을 읽는 사람 중의 하나였다. 그런데 몇 년 전부터 안타깝게도 눈에 고장이 생겨 더 이상 책을 읽을 수 없게 되었다.

그 대신 그 아픈 눈을 견디며 그간 끊임없이 읽고 배운 미천한 실력으로 그래도 매일 ‘덕화만발’을 쓴다. 하지만 그것도 언제까지나 쓸 수 있을지 여간 걱정이 아니다.

이와 같이 배워서 얻어낸 지식을 행동으로 옮기는 즐거움이 세상에서 가장 큰 희열(喜悅)라고 공자께서도 말씀하고 있다. 논어에 ‘배우고 익히면 또한 기쁘지 않겠는가?’라는 대목이 있다. 이 부분에 대하여 다산(茶山) 장약용(丁若鏞)도 의미 있는 해석을 내놓았다.

“학(學)이란 가르침을 받는 것이고, 습(習)이란 학업을 익히는 것이다. 그리고 시습(時習)이란 수시로 익히는 것이며, 열(說)이란 마음이 유쾌한 것이다”라고 했다. 더 명확하게는 “학은 지(知)이고 습은 행(行)이니 학이시습(學而時習)은 지행(知行)이 함께 나아가는 것이다(學所以知也 習所以行也 學而時習者 知行兼進也)”라고 풀이하였다.

다산은 이에 덧붙여 “뒷세상의 학문은 배우기만 하고 행하지 않기 때문에 기쁠 수가 없다(後世之學 學而不習 所以無可說也)”라고 말하여 아는 것을 행하지 못하는 세상을 한탄했다. 다산은 배우기라도 하는 세상에서 살았지만, 오늘 우리가 사는 세상은 행하기는커녕 배우기조차 하지 않으니 어찌하면 좋을 수 있을지 알 수가 없다.

배움과 실천에 대한 이런 원칙을 기준으로 논어는 인간에게 삶의 길을 가르쳐주고, 우리가 무엇을 배워야 하고, 어떻게 실천해야 하는가를 간절하게 가르쳐주고 있다. 특히 스승과 제자 사이에 우리가 배워야 할 것은 참으로 많다.

배우기를 좋아해야 하고, 책을 좋아해야 하며, 독서를 좋아하는 일이 없고서야 어떤 기쁨이 있을 수 있겠나? 그리고 책을 읽어서 알아낸 것들, 스승에게 배워서 알아낸 지식, 그런 것들을 실제 일에서 행동으로 옮길 때에만 참다운 기쁨(喜悅)을 안을 수 있다.

지금 출판사가 문을 닫고 책방이 사라져가는 세상이다. 우리가 배우고 때때로 익히기 위해 스승에게 배우고 책을 읽어야 책방이 존재하게 된다. 공자 같은 스승에 안회(顔回) 같은 제자들이 함께 가르치고 배워서 마음속의 희열을 얻었다.

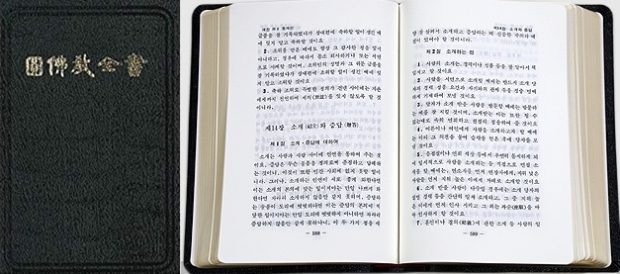

특히 경전(經典)은 누구나 꼭 읽으면 좋겠다. 필자 원불교 경전인 <원불교전서>를 1년에 열번씩 10년에 100번을 읽겠다고 서원(誓願)을 세웠다. 왜냐하면 원불교전서는 한두 번 읽고 책꽂이에 얹어 놓을 책이 아니기 때문이다. 그리고 30여년간 300번 이상 읽었다. 내가 이를 바탕으로 이 글을 쓸 수 있는 것이 얼마나 고마운 일인지 모른다.