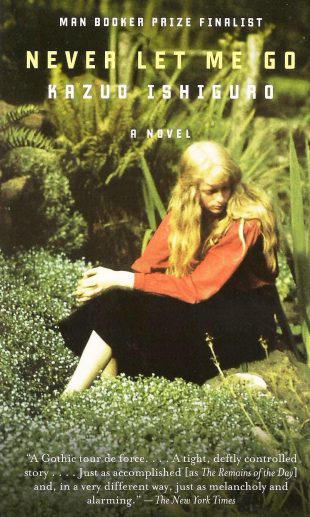

‘네버 렛 미 고’, 디스토피아 속 ‘인간’의 재발견

[아시아엔=서의미 기자] 1990년대 영국, 캐시, 루스, 토미는 기숙학교 해일샘에서 만나 우정을 나눈다. 겉으론 여느 학생들처럼 평범한 일상을 보내는 것 같지만, 이들의 삶은 결코 평범하지 않다.

이들은 몸에 그 어떤 생채기 하나 내선 안되고 학교 정문 밖을 나갈 권리 조차 갖지 못한다. 더 이상한 것은 캐시와 친구들은 부모나 친척에게 전화하거나 편지를 쓴 적이 없다. 해일샘의 모든 학생들은 복제인간이기 때문이다.

“너희의 장기는 다른 사람을 위해 있는 것이다. 너희는 성인이 채 되기도 전에 이미 두세 차례 장기 기증을 했을 것이다. 너희의 책임이자 존재의 이유다.”

인류의 평균수명을 연장시키기 위해 만들어진 학생들은 장례희망이나 꿈을 그리기는커녕, 효율적인 장기이식을 위해 심적 안정을 취하는 법을 배운다.

1990년대 영국은 과학 발전으로 일반 국민들의 삶의 질이 향상됐지만, 복제인간들은 외진 곳에 갇혀있다 장기가 필요한 병원으로 보내 지는 것이 일상이었다. 해일샘 교사들은 복제된 학생들의 충격을 덜어주기 위해 이런 일들을 ‘자연스런 현상’인 것처럼 설명한다.

그 누구에게도 인간취급을 못 받지만 세 친구는 성장 과정에서 사랑과 희망을 품는다. 비록 이들은 복제인간이지만 미세한 감정에도 그 의미가 있음을 느끼고 공유한다. 동시에 작가는 독자들에게 ‘인간’과 ‘인간다움’이 무엇인지 묻는다.

일본 디스토피아 소설가인 카주오 이시구로는 <네버 렛 미 고>를 통해 21세기 과학 기술 발전의 윤리적인 문제를 제기한다. ‘문명의 이기’만을 추구하는 우리 사회는 과연 더 나은 곳을 향해 나아가고 있는가? 아니면 인간도 자연도 이해하지 못한 채 빈 허공을 떠돌고 있는 것일까?