‘디스토피아’, 타당한 미래 예측 혹은 과도한 상상력?

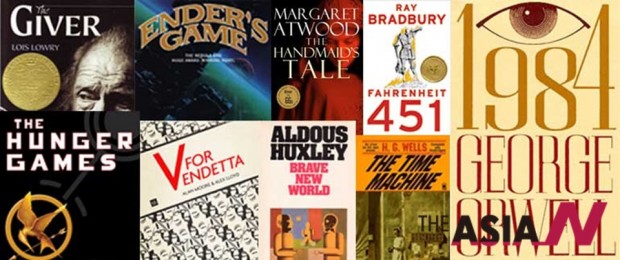

[아시아엔=라드와 아시라프 기자] 디스토피아(Dystopia) 소설들은 실제로 우리가 맞이할 미래를 예측한 것일까, 아니면 그저 작가들이 그려낸 상상력의 산물일까?

디스토피아는 그리스어로 ‘나쁜 장소’를 의미하는 단어에서 파생되었다. 고대의 한 그리스 철학자가 ‘완벽한 사회’의 개념을 제시한 이래, 유토피아는 ‘인류의 이상향’이였으나, 최근에는 디스토피아를 다룬 콘텐츠들이 주를 이루고 있다.

디스토피아는 사람들이 두려워하는 암울한 미래상을 뜻한다. 디스토피아를 묘사하는 소설이나 영화 대부분은 국민을 탄압하는 정부, 인류를 압도하는 기술, 자연재해 등 어두운 미래를 나타낸다. 여기서 우리가 주목할 점은 디스토피아에서는 로봇이나 사이버 기술이 더 이상 인류에 긍정적 영향을 주는 요소가 아니라는 것이다. 기계가 인간을 조종하고 죽이기도 하며 외계 생명체가 나타나 인류를 멸망시키기도 한다. 하지만 이런 세상이 실제로 도래할 것이라 믿는 사람들이 있을까?

디스토피아 소설에 등장하는 정부는 마치 신처럼 국민들을 쥐락펴락하며 모든 것을 통제하고, 사람들도 여기서 벗어나려는 시도조차 할 수 없다. 정부가 미래의 권력을 독점할 것이라 묘사하는 문학처럼 영화도 미래의 정부를 이와 유사하게 그리고 있다. 요즘 영화들은 미래의 인류를 갈 곳을 완전히 잃어버린 존재, 혹은 기계의 지배를 받는 존재로 묘사한다.

머지 않은 미래에 영화나 소설 속 ‘디스토피아’가 도래할지라도 사람들이 암울한 현실에 순응할지, 아니면 영화 <브이 포 벤데타>처럼 혁명에 나서게 될지는 두고 봐야 한다. 지금도 독재정권 하에서 신음하며 살아가는 이들이 있다. 반면 기자의 모국인 이집트에선 2011년 독재정권에 저항하는 혁명이 일어났고, 결국 시민들의 승리로 막을 내렸다. 물론 섣부른 예측은 금물이다. 그 누구도 미래를 정확히 예측할 수는 없기 때문이다. 번역 김아람 인턴기자