[특별기고] 해방 80돌…”시베리아 강제억류 진상규명과 피해보상을…”

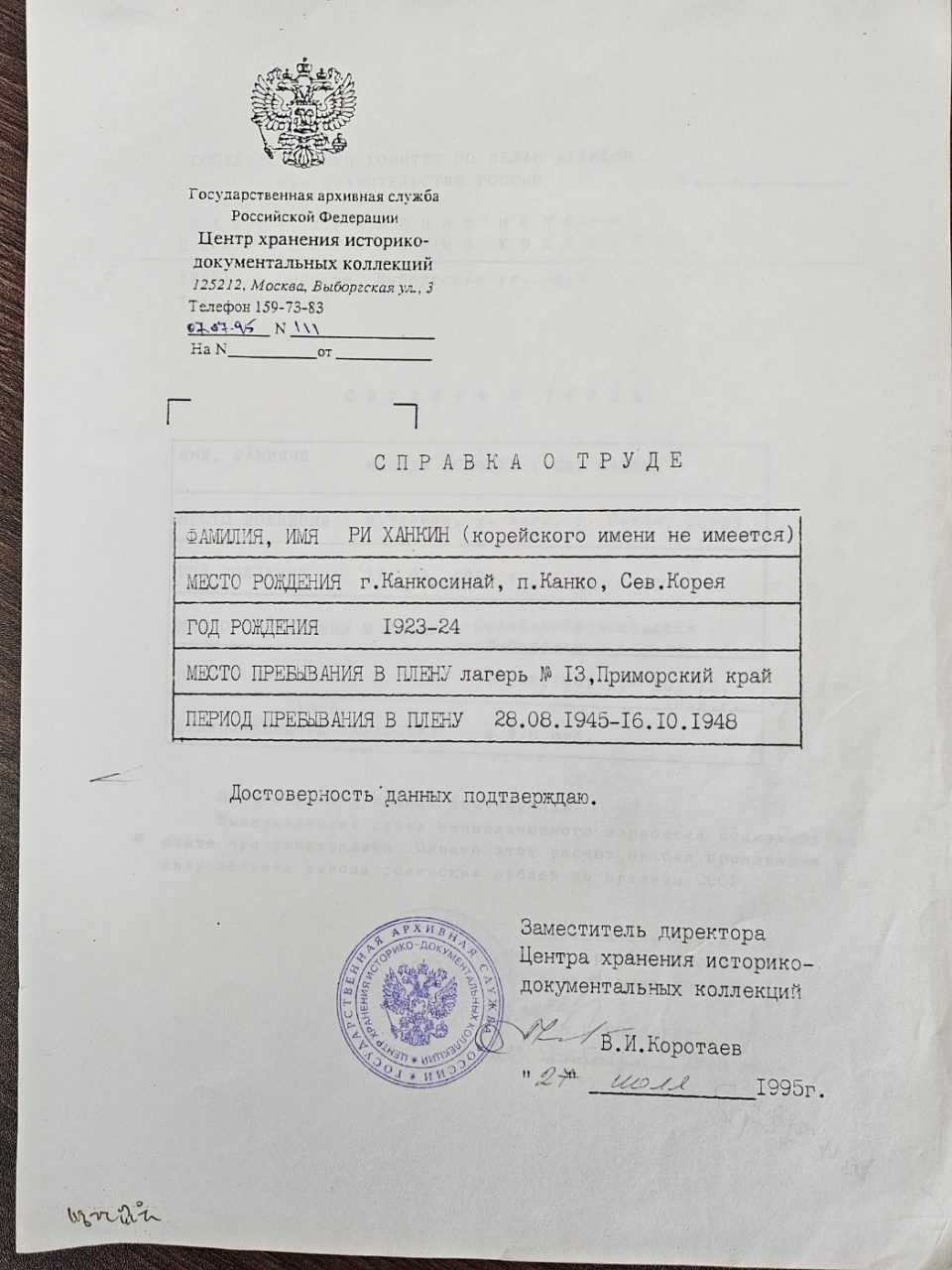

오는 8월 15일은 제2차대전 종전 80주년입니다. 한반도에 해방이 찾아온 날입니다. 하지만 일본의 패망에도 불구하고 일본군에 끌려간 조선인 병사들은 귀국을 못한 채 승전국 소련으 군대에 넘겨져 3년 이상 소련령 시베리아 등에서 강제 노역에 시달려야 했습니다. 하지만 이들이 조국 땅에 귀국한 후 77년이 흐른 지금까지 이들에 대한 명예회복은 물론 적절한 보상(또는 배상) 조치가 이뤄지지 않고 있습니다. 이들은 삭풍회라는 조직을 구성해 자구 노력도 시도했지만 한일 양국 정부는 끝내 외면하고 말았습니다. 현재 생존자는 아무도 없는 실정입니다. 이에 <아시아엔>은 당시 해방 직후인 1945년 8월 17일 체포돼 시베리아에서 강제 노역을 하다 1949년 2월 고향 경기도 개성으로 귀국했다. 문순남(1924~1974년)의 아들 문용식(65)씨의 기고를 2차례에 걸쳐 독자들께 전합니다. <편집자>

억류문제를 보는 한일정부의 시각

한국정부는 억류피해자의 보상 요구에 대해 “1965년 한일청구권협정에 따라 개인의 청구권이 소멸되었다”고 일관되게 주장했다. 2005년 1월 한일청구권 협정문서가 공개되고 여론이 악화되자 국무총리 산하에 ‘민관공동위원회’가 구성되고 8월 26일 보도를 통해 청구권 협정은 “일본의 식민지 배상을 청구하기 위한 협상이 아니라 샌프란시스코 조약 제4조에 근거하여 한일 양국 간 재정적, 민사적 채권 채무관계를 해결하기 위한 것”이며 일본 정부와 군대 등 국가권력이 관여한 반 인도적 불법행위에 대해서는 청구권 협정으로 해결된 것으로 볼 수 없고 일본의 법적 책임은 남아있다고 했다.

한국 억류자모임 ‘삭풍회’가 일본군출신 조선인 ‘소련 억류문제가 한일청구권협정 대상이었는가’ 묻는 정부 민원에 대해 외교부는 2013년 8월 ‘청구권협정 체결이전에 국적을 회복한 시베리아 억류자의 대일청구권은 청구권협정으로 해결된 것으로 본다. 고 답신했다. 정부가 피해자들을 기만했다. 억류문제는 45년 8월15일 종전이후 발생한 사안이다. 삭풍회는 1994년 2월 김영삼 정부에 보낸 진정서에서 정착금 지급, 일본정부에 억류 기간 중 군인 봉급과 미지급 노동임금 지급 주선, 러시아 정부에 노동증명 메달 요구, 정신적 육체적 피해보상 등을 요구했다.

6개월 뒤 외교부 회신은 정부가 일본 정부에 군인 봉급과 노동임금 문제를 제기하는 것은 어렵고, 정착금도 삭풍회가 일본 정부와 논의할 사항이라며 삭풍회가 일본정부에 보상을 요구하면 가능한 지원을 아끼지 않을 것이라 했지만 막상 삭풍회가 일본 정부를 상대로 2003년 6월 전후보상 소송을 일본 법원에 제기하고 2011년 11월 최고재판소에서 상고 기각된 8년 5개월 동안 병든 몸을 이끌고 일본을 오가며 힘겨운 다툼을 하는 동안 한국 정부는 어떠한 지원도 없었고 일본 시민단체만도 못했다. 1999년 10월 삭풍회는 오부치 게이조 일본 총리에게 피해보상 요청서를 보내며 진정한 사죄, 미지급 봉급, 위로금, 미불 임금 지불, 정신적, 육체적 피해 보상, 한국인 사망자 명단 등을 요구했다. 요청서 말미에는 1965년 한일협정으로 모든 보상이 끝났다는 일본 정부의 주장에 맞서 “억류자들의 피해는 종전 이후에 발생한 것이므로 한일기본조약과는 아무 상관이 없다”고 했다. 2001년 1월 삭풍회의 팩스로 전달된 일본 외무성 답신은 “전쟁이 끝났음에도 불구하고 많은 분이 정당한 이유 없이 소련에 억류당한 것은 인도적인 측면에서나 국제법상 문제가 있었다고 생각한다”였다.

삭풍회 요망사항

이어지는 삭풍회 의견이다. “시베리아 억류문제는 한일 양국 정부가 자국헌법 한국 1948년 7월 제헌 헌법 제7조 1항, 일본 45년 11월 헌법 98조 2항을 위반하고 일본과 러시아는 국제법 포츠담선언문 제9조, 제네바협정(제3협약) 제6조, 제7조의 규정을 위반했습니다. 종전 80년이 되도록 양국 정부가 억류 문제 해결을 방치하는 동안 피해자들은 모두 한 많은 생을 마감했습니다. 피해자들은 생전 일본 정부의 진정한 사죄, 미지급 봉급, 미불 노동임금 지불, 위로금 지불을 호소했습니다. 일본은 자국 억류자들의 요구에 대해 의회에서 특별법까지 제정 보상했지만 한국인 등 외국인에 대해선 대상에서 제외하고 차별했습니다. 일본은 1947년12월 ‘미복원자급여법’ 외지에서 귀환한 자국 억류자들에게 억류 기간 봉급, 부양가족 수당, 귀향여비 지급, 1988년 ‘평화기념사업 특별기금 등에 관한법률’에 따라 10만엔 상당 여행상품권, 기념품 지급, 2010년 6월 ‘전후 강제 억류자 특별조치법’ 강제노동 생존자 7만명에 대해 기간에 따라 25만엔~150만엔 지급을 명시했다.

우리는 다시 한국 정부에 호소한다.

“시베리아 억류 문제는 1965년 한일청구권협정 청구 항목 대상도 아닙니다. 시베리아 억류자의 청구권은 ‘소멸되었다’는 주장을 하려면 근거와 자료를 제시하십시오. 조속한 시일 내 일본 정부에 당당히 일본군 한국인 시베리아 억류문제 해결을 위한 협상에 나서 주길 소망합니다. 일본은 그동안 입법활동을 통해 자국 피해자의 요구를 전부 수용했습니다. 일본 정부가 국적조항을 철폐하고 자국 피해자에게 보상한 내용 그대로 한국인 억류피해자 모두에게 당시의 화폐가치로 보상을 해 주길 원합니다.”