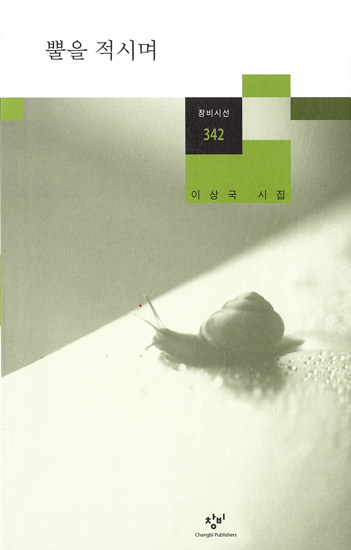

[詩산책] 이상국 신작시집 ‘뿔을 적시며’

양양에서 태어나 속초에서 사는 시인 이상국은 십여년 속초~인제를 통근했다.

그는 “나는 마치 아침에 산속으로 들어갔다가 저녁에 바닷가로 나오는 바람과 같았다”고 했다.

계절은 그 요사한 변화로 그를 얼마나 유혹하고 또 배신했을까?

봄인 듯 여름, 어어 하는 사이 가을과 겨울···.

그가 창비에서 낸 시집 <뿔을 적시며>는 방금 뽑아낸 소뿔처럼 단단하고 뜨끈뜨끈하다.

이 시들은 그의 출퇴근길을 내가 동행한 듯 착각하게 만든다.

<매화 생각>

겨우내 그는 해바라기하는

달동네 아이들을 생각했던 것이다.

(중략)

붕어빵을 사들고 얼어붙은 골목길을 걸어

집으로 가는 아버지들을 생각했던 것이다

그냥 있어선 안된다고, 누군가 먼저 가

봄이 오는 걸 알려야 한다고

(하략)

<열반>

-불탄 낙산사 범종에 대하여

그도 힘들었을 것이다

천년이나 제 몸을 때리며

하늘과 땅 사이를 오가느라 지쳤던 것이다

날마다 제 몸을 비우던 공양도

이제는 더 퍼낼 게 없었던 것이다

(하략)

<상강(霜降)>

나이 들어 혼자 사는 남자처럼

생각이 아궁이 같이 저녁

누구를 사랑한단 말도 못했는데

어느새 가을이 기울어서

나는 자꾸 섶이 죽을 수밖에 없는 것이다

(전문)

그러다, 겨울이 닥치고 한도 끝도 없이 내리는 눈길을 시인은 아침엔 인제를, 밤엔 속초를 향해 질주한다.

<폭설>

곡을 하다 배고프면 국수를 먹었다

처음에는 형님들과 엇갈렸으나

얼마 지나지 않아 곡은 어우러졌다

밤이 깊어갈수록

살다 이렇게 가는 거라며

나는 속으로 알은체를 했다

꼬질대가 휘도록 눈은 퍼붓고

차일 밖에서 마른눈을 삼킨 개들이

컹컹 기침을 했다

(중략)

잠은 눈처럼 쏟아지고

영정 속의 어머이는

졸리면 형들에게 맡기고 들어가 자라고 했으나

나는 추우면 화롯불을 쬐다가

다시 곡을 했다

무뚝뚝한 이상국 시인은 ‘시이~’ 하고 웃는 모습이 나로선 참 귀엽기까지 하다. 천상 여리디 여린 줄만 알던 그가 이런 시로 내 정신을 번쩍 들게 하다니···.

<화근을 두고 오다>

어금니를 뺐다

수십년 몸 속에 뿌리를 박고 살던

화근이 뽑혀나왔다

온몸을 붙잡고 완강하게 버티다가

상당한 살점을 물고 나왔다

어떻게든 살겠다고

컴컴한 곳에서

남의 살이든 뼈든

닥치는 대로 씹어대든 그가

전신에 피를 묻힌 채

대책없이 뽑혀나왔다

치과의사의 쟁반 위에 버려진 그는

그렇게 많은 것을 먹었음에도

그냥 돌멩이처럼 보였는데

나는 그를 거기에 두고 왔다 (전문)

봄이 명륜동 주택가 깊숙이 들고 있다.