2차대전 시대의 아픔 예술로 맞선 ‘비트세대’ 60년史

[아시아엔=라훌 아이자즈 기자] 낡은 아파트의 작은 방이다. 방 안엔 담배 연기가 자욱하고, 벽면 곳곳엔 페이트 칠이 벗겨져 있다. 침대엔 간밤에 남녀가 사랑을 나눴던 흔적들과 술 냄새가 뒤엉켜 있다. 방에서 들리는 소리라곤 ‘탁, 탁, 탁’ 타자기 두드리는 소리뿐이다. 이곳은 바로 ‘비트 제네레이션(Beat Generation)’이 탄생한 곳이다.

이 단어는 잭 케루악이 쓴 소설 <길 위에서>(On the Road, 1957)에서 처음 등장했다. 후에 소설가 존 클레론 홈스가 <뉴욕타임즈 매거진>에 ‘비트 제네레이션’을 정의하는 글을 기고하며 널리 알려지게 됐다. 비트 제네레이션이란 단어는 1948년 잭 케루악과 존 클레론 홈스가 대화를 나누던 도중 나왔다.

당시 두 사람은 ‘상실의 세대(Lost Generation)’라 불리던 젊은 세대를 주제로 토론하고 있었다. 대화 도중 케루악은 ‘완전히 지친(beat) 세대’라며 이 단어를 언급했다.

‘비트’란 단어는 해석에 따라 의미가 달라진다. 재즈 뮤지션들에게 비트는 ‘낙오자(dead beat)’ 혹은 ‘빠른 박자(beat up)’를 의미한다. 반면 작가였던 허버트 훈케는 비트란 단어를 ‘지침, 불면, 놀람, 사회 낙오자, 개척’ 의 의미로 사용했다.

‘비트’가 이런 뜻을 지니게 된 것은 한 아프리카계 미국 노인이 “이 단어는 망가짐, 가난, 패배 등 부정적인 의미가 함축돼있다”고 말하면서다. 케루악은 ‘비트’의 의미를 행복이 넘친다는 뜻의 ‘beatific’과 더할 나위 없는 행복 혹은 축복을 의미하는 ‘beatitude’와 조합해 사용하기도 했다.

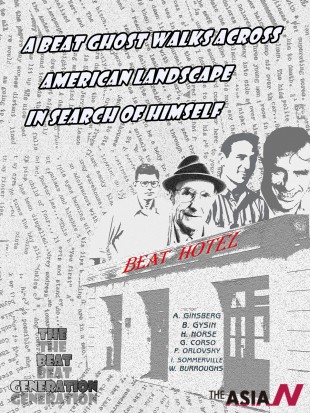

‘비트 제네레이션’ 작가들은 기존 사회 규범에 반항하며 관습에 얽매이지 않는 삶을 지향했다. 그들의 인생은 바로 ‘표현’ 그 자체였다. 케루악, 긴즈버그, 윌리엄 버로스, 닐 캐서디, 허버트 훈케, 루시안 칼, 데이빗 캐머러, 캐롤린 캐서디(닐 캐서디의 아내) 등이 비트 제네레이션을 대표하는 작가다. 이들은 길거리를 돌아다니며 마약, 술, 섹스에 탐닉했다. 이른바 ‘뉴비전(New Vision)’을 추구하기 위해서였다.

뉴비전은 다음과 같은 특징을 지닌다. 첫째, 적나라한 자기표현은 창조의 원동력이다. 둘째, 예술가들은 광기를 지녀야 한다. 셋째, 예술은 틀에 박힌 도덕에 얽매이지 않는다. 비트 제네레이션 작가들은 뉴비전을 추구하며 창작활동에 매진했다.

처음 ‘비트 제네레이션’이 등장했을 때, 사회 주류층은 이들이 관습에 저항하는 글을 쓰는 것에 반감을 가졌다. 그러나 ‘비트’에 동조하는 집단들 사이에서 이들의 인기는 점점 더 높아졌다. 그로부터 60년이 흐른 지금 ‘비트 세대’가 문학사에 남긴 가치는 지금도 높이 평가받고 있다.

비트 제네레이션은 2차대전 이후 암흑의 시대에, ‘삶의 의미’를 찾아 미국 전역을 돌아다니며 처절하게 글을 써 내려갔던 ‘시대의 방랑자’로 영원히 기억될 것이다. 번역 김아람 인턴기자