[전시] 아나운서 강재형 작가 박종호와 ‘동주_2021’ 2인전···22일까지 연희동 ‘아터테인’

30여년 아나운서로 지내며 ‘음성(소리)에 기운이 있다’는 것을 깨달았다고 했다. 말과 글에 천착하며 지낸 방송생활을 통해 ‘문자에도 기운이 있을까’ 궁금하여 시작한 작업이 ‘텍스토그램’이다. 우리나라 대표 아나운서이자, 우리말지킴이 강재형씨 이야기다.

그는 소리에 기운이 있을까 하는 궁금증을 풀기 위해 시작한 작업이 ‘훈민정음_108’ 시리즈라고 했다. 강 아나운서는 이를 위해 뜻은 같으나 문자가 다른 ‘훈민정음 서문’을 텍스트로 작업했다.

그는 “‘나랏말씀이 중국과 달라…’(한글 108자)와 ‘國之語音…’(한자 54자)의 뜻은 하나이나 문자가 다르니, 문자를 겹친 이미지에 그 문자(텍스트)의 ‘기운’이 다를 것이다, 하는 가설을 세우고 작업했다”며 “내친 김에 ‘동주_2021’로 윤동주의 시 세계를 다룬 ‘2인전’을 열게 됐다”고 했다.

이번 전시에선 박종호(오일 파스텔, 캔버스 작업) 작가가 강씨와 손을 잡았다.

‘동주_2021’ 2인전은 지난 6월 5일 개막해 6월 22일까지 서울 연희동 ‘아터테인’에서 계속된다.

아나운서 강씨는 앞서 △2011년 ‘HAPPYSKY 展’ 개인전 <아틀리에 아키>(서울 압구정동) △2016년 갤러리 <아터테인>에서 ‘텍스토그램’ 첫 전시(서울 연희동) △2017년 <화이트 테이블> 그룹전(서울 이태원 블루스퀘어) △2017년 <홍콩 하버 아트페어> 참여 등의 이력이 이미 있다.

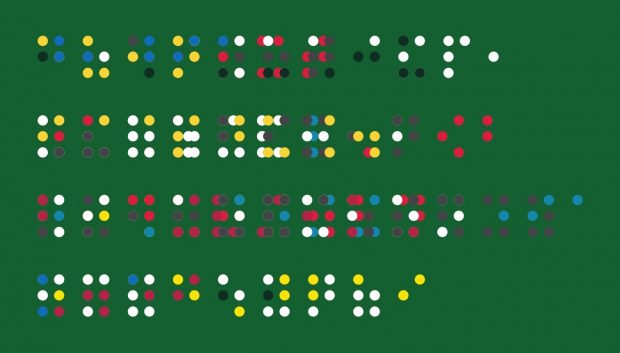

강씨는 자신이 작성한 보도자료에서 자신을 이렇게 소개했다. 문화방송 아나운서, 다큐멘터리 작업으로 추상 이미지를 만드는 작가. 텍스트를 이미지로 만드는 ‘텍스토그램(TexToGram)’ 작업을 하는 작가.

다음은 강재형의 TexToGram, 작가노트(발췌)

시인(詩人) 윤동주(尹東柱) 열사(烈士)

“우리말 인쇄물이 앞으로 사라질 것이니 무엇이나 악보까지라도 사서 모으라.” 동주가 고향의 동생들(혜원惠媛, 일주一柱, 광주光柱)에게 당부한 말이다. 1942년 7월 릿쿄(立敎) 대학 1학년 첫 학기를 마친 여름방학에 남긴 말이다. 살아생전 최후의 귀향이었고, 이때 동생들에게 한 말은 곧 유언이 되었다. 동주의 조선어(한국어), 한글 사랑을 한마디로 웅변하는 장면이다.

왜 동주인가.

탄생 100주년을 보냈고, 그가 떠난 지 일흔 여섯 해가 된 지금 그를 소환하는 게 어떤 의미인가. 작가로서, 아나운서로서, 치열했던 그의 삶을 곱씹기 위해서이다. ‘지사(志士)’ 보다 ‘열사’가 어울리는 윤동주. 사후 45년이 흐른 1990년 광복절에 건국공로훈장 독립장이 추서된 독립운동가 동주. ‘시인’ 윤동주를 ‘열사’라 부르자 청하는 까닭이다. 죽은 뒤 독립운동가가 된 윤동주 열사. 그 이전에 동주는 시인이 되었다. 고향 용정(龍井)에 있는 묘비엔 ‘시인윤동주지묘(詩人尹東柱之墓)’가 큼지막하게 남아 있다. 동주가 죽고 난 뒤 아버지와 할아버지에게서 처음으로 ‘시인’으로 인정받은 셈이다.

왜 동주인가.

아나운서인 작가는 그의 조선어(모국어) ‘사랑’을 넘어선 ‘집착’에 주목한다. 시인들은 말한다. ‘詩는 삶과 꿈을 가꾸는 언어의 집’이라고. 여기서 ‘언어’는 모국어, 곧 조선어였지만 그때 현실은 그렇지 않았다. 당시 ‘국어(國語)’는 일본어였으니까. 그 시절, 태평양 전쟁에서 패색이 짙어가는 일제 강점기 후반 ‘조선어 말살 정책’이 본격화되면서 ‘조선어 사용’이 사실상 금지되었음에도 ‘조선어’를 고집한다. ‘우리말 책을 모아두라’는 당부도 따지고 보면 ‘목숨 건 일’이었을 것이다. 일본 도시샤(同志社) 대학 재학 중 ‘체포 혐의’는 ‘조선어로 시를 쓴’ 것이었다. 조선어가 뭐라고, 詩가 뭐라고….

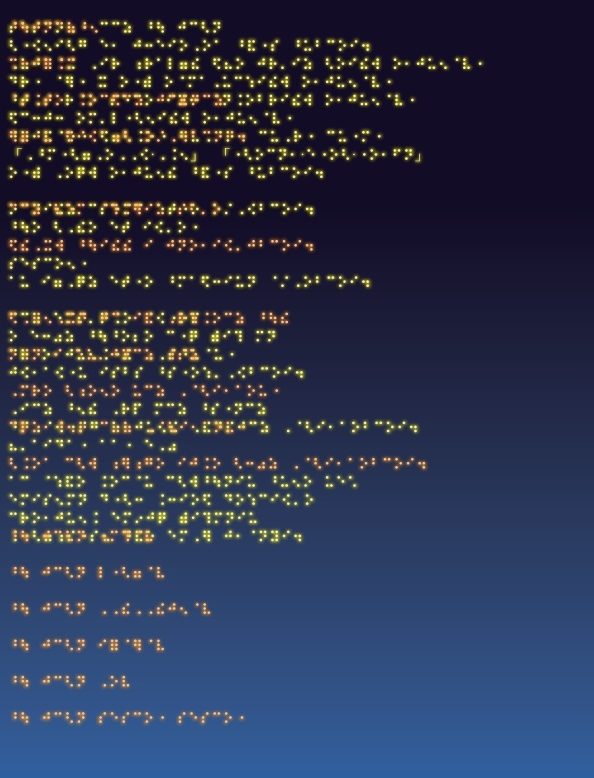

동주가 태어난 지 100년이 되던 2017년에 작업을 시작했다. ‘하늘과 바람과 별과 詩’의 영인본이 쏟아져 나올 즈음이었다. 텍스토그램 작업을 하는 작가에게 동주의 육필(肉筆) 원고와 시집 초판본의 텍스트는 그냥 둘 수 없는 자산이었다. 학창시절에 ‘서시(序詩)’를 암송하며 동주의 시를 들락거리던 작가에게는 더더욱 그러했다. 1955년 ‘하늘과 바람과 별과 詩’ 증보판의 여러 판본을 모아 작업을 시작했다. 동주의 친필원고 영인본과 ‘윤동주 자필 시고전집’을 비롯한 여러 판본의 텍스트를 바탕으로 작업했다. 작업은 순조로웠다. 2017년 이른바 ‘촛불정국’이 본격화 되면서 회사 안팎의 형편이 여의치 않게 되기 전에는 그랬다. 이듬해부터 2년여를 그렇게 보냈다. 그리고 2021년 비오는 어느 날 작업을 마무리했다.

동주의 시 120여 편을 훑었다. 동주의 시를 읊조리고 필사(筆寫)하는 얼마간 우울하기도 했다. 우울의 시간은 길지 않았다. 동주의 맑은 영혼과 굽히지 않는 기개가 답답함과 억눌림을 깨쳐 주었던 까닭이다. 동주의 시와 습작 노트를 꼼꼼히 챙겨보며 작가(동주-재형)의 뜻을 새길 16편을 추려서 작업했다.

연모가 바뀌었다.

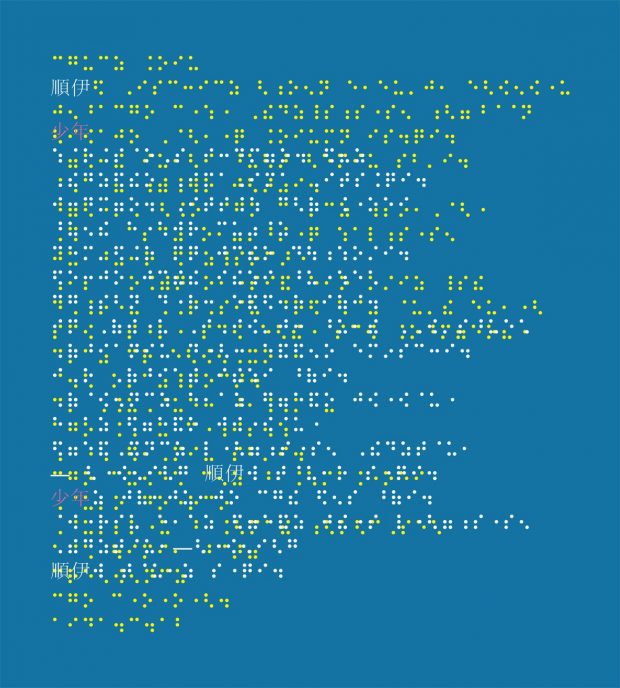

원고지와 습작 노트에 글을 쓰던 동주, 사진으로 작업하는 작가. 2011년 첫 전시 때 사용한 카메라는 ‘똑딱이’였다. 대포 렌즈에 무거운 몸체는 작가에게 어울리지 않는 거 같았다. 2016년 ‘텍스토그램’ 작업에는 ‘고화소(高?素) 카메라’를 사용했다. 암실(暗室)의 인화용 확대기처럼 생긴 ‘접사대(接寫臺)’에 당시 최고 화소의 DSLR 카메라를 ‘장착’해 촬영했다.

세상이 바뀌니 연모도 바꾸었다. DSLR 카메라가 굳이 필요하지 않았다. ‘카메라 하나 사는 셈 치고’ 호사부린 스마트폰이 정말 ‘카메라 몫’을 톡톡히 해냈다. 동주가 현재를 살고 있다면 어느 걸 고를까. 왠지, 작가와 같은 선택을 하지 않을까 싶다. DSLR 카메라 화소는 3600만이었는데 폰 카메라는 1억 3백만 화소. 게임 끝.

작가서시_과대포장

전시를 한 달여 앞둔 어느 날 저녁. 옹기종기 갤러리 모여 있는 연희동의 아터테인. 갤러리 대표와 수석 큐레이터, 작가의 지인이자 선생이며 대자(代子)인 화가를 비롯한 몇이 들락거리며 모이는 자리. 막걸리 몇 순배가 돌았던 탓에 취흥이 돋았다. 불현 듯 동주의 ‘序詩’가 떠올라 끄적일 종이를 찾았다. 슬그머니 일행에서 벗어나 사무 공간을 두리번거렸다.

A4용지는 흔했다. ‘이면지’도 눈에 띄었다. 왠지 ‘그냥 종이’는 어울리지 않을 거 같았다. 칸막이를 겸한 선반에 오도카니 앉아있는 ‘햇반 묶음 포장’이 눈에 띄었다. 포장지의 인쇄 ‘이면’을 쓰면 좋겠다 싶었다. 북 뜯어서 일필휘지, 갖고 있던 만년필로 ‘序詩’를 긁어 내려갔다. 앞에 앉아서 물끄러미 바라보던 ‘화가’가 한마디 했다. “이 자리에 있(었)던 사람 이름, 뒷장에 써요. 역사니까, 작품이 될테니까…” 그 말을 곧이들었다. 명색이 교수의 말 아닌가.

뒷장은 인쇄면, 게다가 코팅된 종이. 잉크가 스미지 않았다. 눈에 띄는 필기구를 번갈아 가며 자리에 있(었)던, 아터테인을 지키는 존재들의 이름을 썼다. 하나씩 (동주가 ‘별헤는 밤’에서 그러했듯이) 이름을 불러보며 꾹꾹 눌러 썼다. 임대식(대표), 황희승(수석 큐레이터), 이상원(작가) 그리고 강아지 때부터 지켜봤던 ‘카노’까지… ‘황큐’가 ‘소름~’ 외마디를 뱉었다. 영화 ‘동주’의 주인공, 동주 역을 맡았던 배우 강하늘이 거기 있었다. 작가의 ‘돌발 만행’이 ‘사기(詐欺)’가 된 순간이었다. 그렇게 ‘종이 쪼가리’는 큐레이터의 손으로 넘어가고, 액자에 담겨 에디션 없는 유일한 ‘작품’이 되었다.