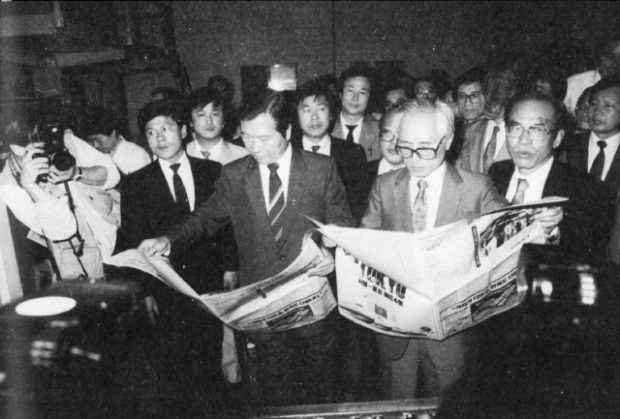

[발행인 칼럼] 나의 ‘한겨레’ 시절 멘토 세 분···최학래·이병효·오귀환

기자로서 나는 국내외의 수많은 기자들을 만났고, 그 중 상당수는 지금까지 좋은 관계를 이어가고 있다. 고교 2년 때 청계천 헌책방에서 구입한 천관우 선생의 <언관사관>을 읽고 처음 기자를 처음 꿈꿨으니 반세기가 지났다.

기자생활을 시작한 한겨레신문의 세분 선배에게 깊이 감사드린다. 최학래, 이병효, 오귀환 세 분이다. 연세는 위 순서대로지만, 일을 같이 한 것은 오귀환, 이병효, 최학래 선배 순이다. 그들은 성격과 스타일도 다르고, 한겨레에 오기 전 전 직장(최학래-동아, 이병효 오귀환-조선)도 일치하지 않는다. 한겨레 초기부터 10여년간 존재했던 이른바 ‘계파’도 모두 달랐다. 하지만 일에 관한 한 세 선배는 계파를 초월해 기자로서 프로정신이 투철했다.

나는 그들이 내게 일깨워준 에피소드와 말을 가슴에 담고 있으며 이를 공유하려는 것이다. 언론계에선 나와 같은 경험을 한 선후배도 많을 것이지만, 기록으로 남은 것이 드물어 내 기억과 경험을 남기려 한다.

오귀환 선배와 같이 일을 한 것은 1989년 8월부터 이듬해까지 1년 남짓, 사회부의 경찰서 출입기자와 시경캡(사건팀장)으로 만났다. 그는 말 그대로 터프가이로 욕설도 서슴지 않았다. 그러나 그는 잔바리 기자들이 개발새발 쓴 기사들을 완벽하게 마무리지었다. 원 기사는 1/10도 남지 않은 채 새로 단장해 신문에 실렸다. 모름지기 기자의 삶이란 후배들의 발전하는 걸 지켜보는 게 가장 큰 기쁨이란 오 선배의 말이 아직도 귓가에 있다. 오귀환 캡은 20년 후 편집국장이 되어 전과 달리 느긋하게 기다리며 후배들에게 믿음을 주었다. 2008년 1월 초 울산 현대차 노조가 파업할 당시 나는 전국부장으로 이 사건 데스크를 맡고 있었다.

나는 연례행사나 다름없던 현대그룹 파업을 조기에 종식시켜 보려 몇 곳의 자문을 구했다. 경찰의 노사담당 고위직 친구, 민노총 간부인 군대 졸병, 그리고 노조문제에 정통한 언론사 창업자 등의 답은 거의 일치했다. 하나, “그동안 노사문제가 생기면 조중동은 사측편에서 노조를 비판하고, 한겨레는 노조편에서 사측을 비판하는데, 이걸 지양해보라.” 둘, “파업 중에도 노사 양측과 노정당국은 수시로 만나 해결책을 찾는다. 이걸 취재해 보도하라.” 당시 울산을 담당하던 김광수 기자에게 두 가지 사항을 전달한 후 “한겨레가 현대차 파업을 최단 시일에 마무리되도록 해보자”고 당부했다. 물론 오귀환 국장에게도 내 의견을 전했다. 1주일쯤 뒤 오귀환 국장이 내게 말했다. “(우리) 회사 내부에서 현대차 보도에 대해 말들이 있어. 하지만 난 너를 믿어.” “형 고마워요. 곧 타결될 겁니다.”

바로 이튿날 울산의 김 기자가 전화해 왔다. “선배, 막 타결됐습니다.” 김광수 기자는 그 얼마 뒤 취재 후기를 기자협회보에 실었다. 지금도 인터넷에 남아있다. 후배들을 믿고 기다려준 오귀환 선배다.

이병효 선배는 1993년 4월부터 1년 남짓 국방부 출입기자 시절 데스크로 만났다. 이 선배는 사태와 사건 파악에 아주 민첩하고 민감해 그에게 무슨 사안을 설명할 때는 긴 말이 필요 없었다. 오전 기사 보고를 하면 “스트레이트와 해설 준비해달라”(‘하라’가 아닌)고 연락이 온다.

94년 6월 마지막 금요일 오후 5시께 공덕동 본사에서 이 선배의 구내전화가 이태원 국방부 기자실로 왔다. “이상기씨, 인사가 났는데 사회부로 가서 시경캡을 맞게 됐어요. 근데 부탁이 있어요. 후배들이 기사 늦게 보낸다고 삐삐(당시는 핸드폰이 드물어 주요 보직자에게만 보급됐다) 치지 말고, 기사 어떻게 수정할까 미리 메모해 두세요.” 이듬해 시경캡을 그만 둘 때 후배들은 내게 이렇게 고마움을 표했다. “캡, 삐삐 절제해줘 참 편했어요.”

내가 국방부 출입기자로 미 CIA 국장 극비방한과 1994년 군 정기인사, 소말리아 PKO 파병 등 제법 영향력 있는 기사와 특종을 낼 수 있었던 것은 이병효 선배 덕분인 게 참 많다.

최학래 선배는 편집국장과 국방부 출입기자 및 시경캡으로, 사장 재직 때는 평기자와 기자협회장으로 가까이 할 수 있었다. 최 선배가 내게 남긴 몇 에피소드와 어록을 소개한다.

“밤 12시 귀가하면 집에 내일자 조간들이 거실에 쫙 펼쳐져 있어. 매일매일이 전쟁이야. 그 중에서 조선일보한테 물 먹은 날은 특히 속상해. 그러면 내일은 우리가 어떤 기사로 물 먹일까 고민하는 거지. 조선 최청림 국장 얼굴 떠올리면서…”

기자는 1997년 9월부터 1년간 일요신문에 김영삼 정부의 군 문제를 비화 중심으로 연재한 적이 있다. 첫 회 분으로 YS정부 최고 실세였던 대통령 아들에게 뇌물을 주고 별을 단 장군들에 대한 얘기를 썼다. 당시 대장이었던 L장군은 최 선배의 고향과 고교가 같은 절친이었다. 신문이 나온 후 알게 되면 혹 섭섭해 할까 싶어 “최 선배 친구 L장군 얘기 일요신문에 다음 주에 나가요, 괜찮지요?” 했더니 “이상기, 너 기자잖아. 당연히 괜찮지!” 했다.

동아일보 해직기자 출신의 최 선배는 신문사 밖에서도 한국신문협회장 등을 맡아 한겨레신문의 외연을 넓히는 데 많은 역할을 했다. 2002년 12월 신한국당 이회창 후보의 부친이 별세했을 때 조문을 가야하나 망설이며 선배께 전화 했다. “이 회장, 당연히 가야지. 당신은 기자협회장이야.”

나는 지금 세 선배처럼 후배들의 버팀목 역할을 제대로 하고 있는지 되돌아봐야겠다.