[비무장지대 DMZ②] 피는 물보다 진하다

한국전쟁 발발 74년…한반도 허리를 가르고 있는 DMZ(비무장지대)는 말없이 이 땅에 사는 사람들을 지켜보고 있다. 휴전 71년 남북한은 일면 대화 속에서도 갈등은 여전하다. DMZ, 바라만 보고 있을 것인가? <아시아엔>은 육사교수 시절 DMZ 현장을 횡단하며 ‘활용법’을 연구한 박영준 현대건설 상무의 글을 세 차례 나눠 싣는다. <편집자>

북한과의 협력 : 피는 물보다 진하다

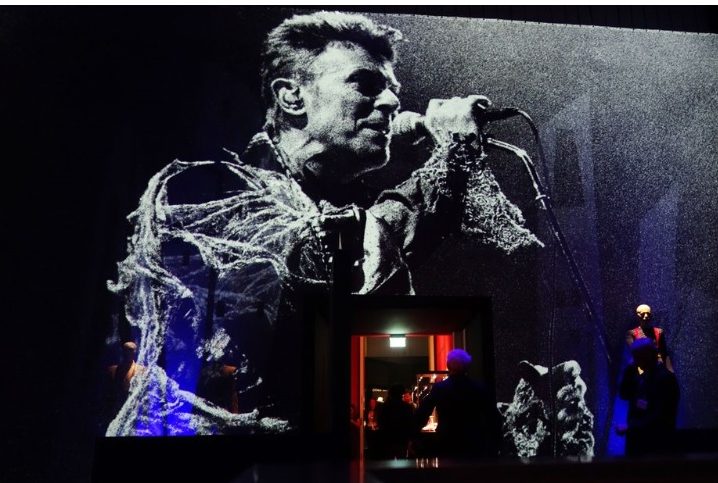

1987년 독일 베를린장벽 인근에서 가수 데이비드 보위는 독일 통일을 염원하며 ‘히어로즈’를 열창한다. 숱한 역경 가운데 단 하루만이라도 연인과 함께하고픈 사무치는 그리움을 가사에 담았다. 베를린장벽을 넘은 가사는 동독까지 전해진다. 수많은 동독 시민이 장벽 가까이 모이기 시작한다. 이내 이들은 데이비드 보위를 따라 ‘히어로즈’를 함께 부른다. 베를린장벽으로 갈라진 가족과 친구들이 하루빨리 만나 가족애와 우정을 함께 나누고픈 독일인의 외침이었던 것이다.

열창이 있은 지 9일 후, 미국 레이건 대통령의 베를린장벽 붕괴를 촉구하는 연설이 이어진다. 이후로 동서독의 교류가 활발히 이뤄진다. 데이비드 보위의 공연이 있은 지 2년 후 거짓말처럼 베를린장벽이 무너진다. 독일 통일에 대한 데이비드 보위의 기여는 미미했을지 모르나, 독일 민족의 정체성을 일깨운 것만은 확실하다. 이러한 민족 정체성이 통일을 이루는 위대한 힘이었음을 우리는 잘 알고 있다.

시선을 한반도로 돌려보자. 우리도 남과 북이 하나의 민족인 까닭에 한반도 통일은 염원이 아닐 수 없다. 하지만, 이 주장이 점점 설득력을 잃고 있다. 분명 남한과 북한은 하나의 민족이다. 과거 인륜적 차원의 전후세대를 위한 통일을 넘어서, 미래세대를 위한 통일을 준비해야 한다. 즉, 통일은 동북아, 나아가 국제사회의 중심이 되기 위한 번영의 터전을 마련하기 위한 소중한 숙원이라는 인식의 전환이 필요하다. 통일의 목적은 변할 수 있지만, 남과 북이 하나의 민족이라는 변하지 않는 정체성은 통일을 이루는 데 굉장한 힘이 될 것이다.

우리와 북한을 갈라놓은 DMZ에는 수많은 유적이 있다. 우리가 북한과 공유하는 동일한 역사의 흔적이다. 후삼국시대 태봉국의 ‘철원성’(철원)은 ‘월정리역’(철원)에서 가까운 우리 측 DMZ에 있다. 철원성에 연하여 군사분계선 북쪽으로는 고려의 태조 왕건이 즉위식을 올린 ‘포정전’(철원)이 있다. 학계에선 이 유적들의 학술적 가치를 높게 평가한다. 물론 지금은 접근할 수 없는 곳에 있다.

이들 외에도 DMZ에는 역사 유적이 즐비하다. 임진강 주변은 선사시대 문명이 만개한 곳으로 추측한다. 사찰 터인 ‘창화사지’(파주)와 ‘가곡리사지’(연천), 석성(石城)을 대표하는 ‘고장리산성’(연천)과 ‘성재산성’(김화)은 삼국시대 유적이다. DMZ 유적 발굴이 이루어지면 삼국(三國)의 전성기를 가져온 한강 쟁탈전에 한탄강과 임진강이 더해질 수도 있다. 우리의 역사가 바뀔 지도 모를 일이다. 고려시대를 대표하는 상감청자 조각이 즐비하게 출토되는 곳도 있다. DMZ 순찰 중에 발견된 ‘목 잘린 미륵불’(파주)은 신체 비율과 옷 모양에서 고려시대 유물임을 한눈에 알아볼 수 있다.

조선시대 유물과 유적도 많다. 홍건적 무리의 사체를 모아 돌로 매장한 ‘매두분’(김화)과 병자호란에서 청군을 궤멸시킨 기마대첩의 영웅들을 기리는 ‘전골층’(철원)도 있다. 이처럼 DMZ에는 반만년에 걸친 우리 민족의 역사가 곳곳에 숨어있다. 한때 남북이 공동으로 DMZ 유적을 ‘유네스코세계유산’에 등재하기 위해 뜻을 모으기도 했다. 이는 정부 주도의 사업이었다.

하지만, 지뢰가 유적 주변에 지천으로 깔려있고, 냉탕온탕을 오가는 한반도 정세는 정부 주도 사업의 연속성을 보장하기 어렵게 만들었다. 당연히 복원은커녕 기초조사도 제대로 이루어지 않고 있는 실정이다. 이제 학계 등 남북의 민간단체가 힘을 모아 DMZ 문화유적을 유네스코세계유산으로 등재하면 좋겠다. 이러한 활동은 분명 남과 북이 하나의 민족이라는 정체성을 바탕으로 한반도의 통일을 앞당기는데 크게 기여할 것이다.