그때 그 시절 대구 문인들 ‘숨터’, 대감집·왕대포집·고구마집·학사주점·옥이네·혹톨·가보세···.

60년대 후반부터 70년대까지 대구에서 시를 습작하고 만나던 벗들은 거의 등단의 과정을 거쳤다. 약간의 시차로 앞서거니 뒤지거니 그런 간격만 있었을 뿐이다.

그들이 어울려 “자유시” 동인을 만들었다.

늘 만나면 교동시장의 파전집이나 향촌동 골목의 막걸리집을 가곤 했다. 교동시장은 6.25전쟁 시절, 미군부대 물품들이 쏟아져 들어오던 곳이라 양키시장이라 불렀다. 그곳 막걸리집의 파전, 배추전은 구수했다.

어쩌다 용돈이 넉넉하기라도 하면 물오징어를 썰어넣은 해물파전을 주문했다. 향촌동 골목은 온통 저렴한 안주의 막걸리집들로 즐비했다.

대감집, 왕대포집, 고구마집이 자주 가던 단골이다. 날고구마를 굵게 썰어 접시에 담아내고 번데기가 필수 기본안주로 나오던 그런 대포집에서 별도 안주 없이 막걸리만 축내던 가난뱅이 문청 시절들이 있었다. 어쩌다 푼돈이 생기면 향촌동 안골목의 유명한 오징어무침회 안주가 있던 그곳으로 몰려가서 마셨다.

이제 그곳은 술집이 씻은 듯 사라지고 수제화 구두골목으로 바뀌었다.

시청 앞 어느 빌딩 지하의 ‘학사주점’도 좋았다. 그곳은 막걸리를 꼭 맥주잔으로 마셨고 안주는 무조건 오징어무침회였다. 조금 더 여유가 있을 때는 시청 뒤편 ‘둥글관’ 탁자에 앉아서 아나고회나 병어회 무침으로 술을 마시며 기분을 내기도 했다.

좀더 쇳가루가 두둑히 생기게 되면 반월당 고개 양편에 빼곡했던 니나노집으로 몰려갔다. 흔히 말하는 방술집인데 술값이 만만치 않았다. 술값이 없을 때는 시계를 잡히기도 했다. 반드시 한복 입은 아가씨들 술시중이 있었고 안주접시가 들어오면 걔들이 냉큼 달려들어서 빈 접시를 만들었다.

공연히 호기와 풍류를 즐기던 시절, 기름진 육류요리는 꿈도 못 꾸던 무럽이었다,

하나 둘씩 직장을 가지고 샐러리맨이 되고부터 막걸리가 생맥주로 바뀌기 시작했다.

한국은행 뒤편 골목의 ‘가보세’는 생맥주의 냉장상태가 좋았다. 오래 말려 딱딱한 대구포를 찢어서 씹고나면 다음날 아랫턱이 뻐근하곤 했다. 좀더 멋을 부리며 맥주를 마실 때는 아카데미극장 옆 골목의 ‘혹톨 클럽’으로 가서 맥주를 우아하게 마셨다.

우리보다 더 윗세대 문인들은 여전히 탁주 체질을 고집해서 가는 곳이 일정했다. ‘옥이네집’, ‘쉬어가는 집’이 단골 술집이었는데 주모 이름 끝자가 구슬 옥玉이라

자연스레 ‘옥이네집’이 되었고 술집은 간판조차 없이 허름했다. 안주래야 기껏 김치두부에 오뎅이 고작, 주모의 인심이 너그러워서 누가 어떤 주정을 부리고 마구 술상을 뒤집어도 결코 화를 내는 법이 없었다.

박훈산 시인은 늘 입맛을 쩍쩍 다셨고 전상열 시인은 항상 말없이 미소만 지었다.

조기섭 시인은 옆사람에게 곧 주먹이라도 날릴 분노의 기세로 말을 하고 술을 마셨다. 전대웅 교수는 입만 열면 세익스피어 타령이었다. 정석모 시인은 우두커니 바깥만 내다보았다.

‘쉬어가는 집’도 비슷한데 ‘옥이네집’보다 좀더 넓었다. 언제 어느 시간에 가도 한 두 사람은 앉아 있었다. 도광의, 이재행 시인은 이 두 술집의 지킴이였다. 도 시인은 싸움꾼으로 소문이 나서 모두 슬슬 피했다. 불운하게 잘못 걸리면 묵사발 나기 일수였다.

어느 가랑비 오던 가을 낮, 이재행이 느닷없이 아기를 등에 포대기로 업고 늘 출근하던 ‘옥이네집’에 나타났다. 아내가 집을 나갔다는 것이다. 술 생각은 자꾸 나고 아기는 돌봐야 하고 그래서 아기를 둘러업은 채 시내로 진출한 것이다.

그 측은한 광경을 보다 못해 사람들은 이재행에게 자꾸 술을 권했다. 결국 이재행은 아기를 업은 채 만취상태로 흐느껴 울고 등의 아기도 울었다. 함께 마시던 다른 문인들도 같이 눈물을 지었다. 모든 것이 서럽고 힘들던 시절이었다.

세월의 변화는 무쌍해서 그런 탁주집은 순식간에 사라졌다. 재개발 바람에 모두 헐리고 무너졌다. ‘혹톨’과 ‘가보세’도 꿈결 같이 사라지고 없었다. 그 뒤를 이어 룸살롱 시대가 요란하게 펼쳐지고 주머니 사정이 빈약한 문인들은 룸살롱 근처에도 가지 못했다.

그 시절 대구의 시인 이태수(李太洙, 1947~ )는 늘 단골 룸살롱을 아지트 삼아 가까운 문인들을 불러내어 이색 체험을 시켰다. 그는 매일신문 문화부 기자로 평생 보냈고 부장, 국장, 논설위원까지 거쳤다. 그러니 위세나 영향력이 다를 수 밖에 없었다.

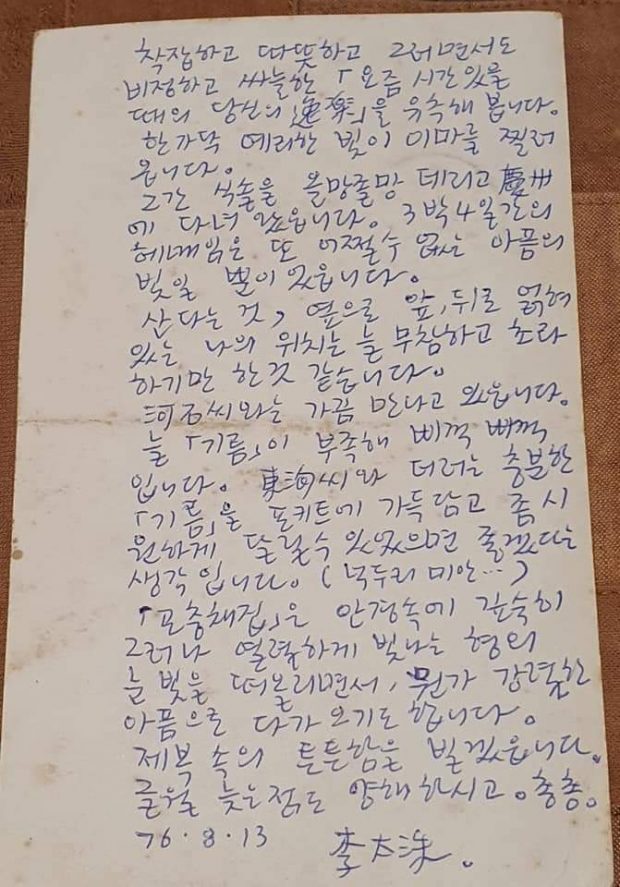

오늘은 엽서는 이태수 시인이 아직 부장이 되기 전 평기자 시절로 짐작된다. 기름 부족을 탄식하고 있는데 기름은 바로 여유 자금이다. 대구 글쟁이로 이태수의 술을 마시지 않은 이가 없다. 그 왁자하고 질탕하던 시절은 이제 아련한 옛 이야기가 되고 말았다.

착잡하고 따뜻하고

그러면서도 비정하고 싸늘한

‘요즘 시간 있을 때의 당신의 일락(逸樂)’을

유추해 봅니다.

한 가닥 예리한 빛이 이마를 찔러옵니다.

그간 식솔을 올망졸망 데리고

경주에 다녀왔습니다.

3박 4일간의 헤매임은 또 어쩔 수 없는

아픔의 빛일 뿐이었습니다.

산다는 것, 옆으로 앞 뒤로 얽혀있는

나의 위치는 늘 무참하고

초라하기만 한 것 같습니다.

河石씨와는 가끔 만나고 있습니다.

늘 ‘기름’이 부족해 삐걱삐걱입니다.

東洵씨와는 더러는 충분한 ‘기름’을

포키트에 가득 담고

좀 시원하게 달릴 수 있었으면 좋겠다는 생각입니다.

(넉두리 미안)

‘곤충채집’은 안경 속에 깊숙히

그러나 열렬하게 빛나는 형의 눈빛을 떠올리면서

뭔가 강렬한 아픔으로 다가오기도 합니다.

제복 속의 튼튼함을 빌겠습니다.

글월 늦은 점을 양해하시고,

총총.

1976년 8월 13일

李 太 洙