[조오현 스님 4주기] “배우식 시인과 홀랑 벗고 욕탕에 들어가고 싶다”

아무리 어두운 세상을 만나 억눌려 산다 해도

쓸모 없을 때는 버림을 받을지라도

나 또한 긴 역사의 궤도를 받친

한 토막 침목인 것을, 연대인 것을

영원한 고향으로 끝내 남아 있어야 할

태백산 기슭에서 썩어가는 그루터기여

사는 날 지축이 흔들리는 진동도 있는 것을

보아라, 살기 위하여 다만 살기 위하여

얼마만큼 진실했던 뼈들이 부러졌는가를

얼마나 많은 사람들이 파묻혀 사는가를

비록 그게 군림에 의한 노역일지라도

자칫 붕괴한 것만 같은 내려앉은 이 지반을

끝끝내 받쳐온 이 있어

하늘이 있는 것을, 역사가 있는 것을.

조오현 스님의 시 ‘침목’(枕木) 전문이다. 5월 12일은 스님 4주기(음력 4월 12일)다. 조오현 스님을 추억하며 그를 기억하는 글을 몇차례 싣는다. 이 글들은 오현 스님의 도반 김병무·홍사성이 엮은 <설악 무산, 그 흔적과 기억>(인북스, 2019년)에 담겨 있다. <아시아엔> 게재를 쾌락해 준 두 분과 출판사측에 심심한 감사말씀을 드린다. <편집자>

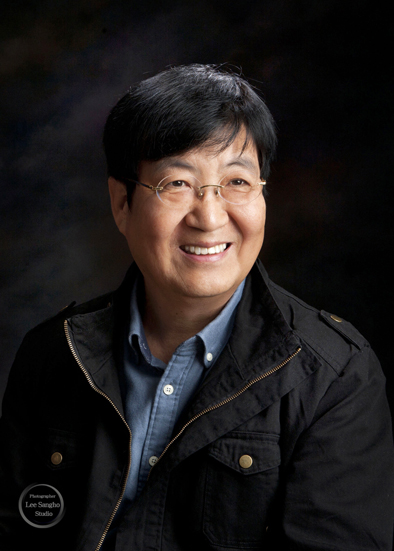

[아시아엔=배우식 시인] 큰스님께서 그날은 다른 날과 다르게 아침 일찍 나를 부르셨다. 허겁지겁 달려가자 막 떠오른 해 같은 얼굴로 환하게 맞이해주셨다. 차한 잔을 내주시며 ‘우리 함께 욕탕에 가자’고 하시는 큰스님의 말씀에 나는 적잖이 당황하였다.

큰스님께서는 어찌할 바를 모르는 나의 마음을 알아차리시고는 ‘괜찮다’며 다음에 가자는 말씀으로 이 위기(?)를 넘겨주셨다. 이런 일이 있은 후 1년이 되던 어느 날, 내 시조집 《인삼반가사유상》 발간을 아시게 된 큰스님께서 추천사를 써주셨다. 넘겨받은 추천사의 마지막에는 “배우식 시인과 함께 홀랑 벗고 욕탕에 들어가고 싶다”라고 쓰여 있었다. 나는 일 년 전 그날의 송구스러운 풍경 속으로 빠져들고 있었다.

지금 다시 생각해보면 이 말씀은 또 다른 의미에서 ‘세상의 어떤 것에도 물들지 않고, 모든 욕망의 누더기를 홀랑 벗어버리고 살아가라’는 큰스님의 속 깊은 가르침이지 않나 싶다.

겨루기

서울에 오시면 스님이 머무시던 서초동 미소시티 주변의 식당에서 함께 점심을 마친 후 산책하던 중이었다. 한적한 공간에 다다르자 큰스님께서 갑자기 ‘두 팔을 든 채 한 발을 들고 누가 오래 서 있는가’를 겨루자고 하셨다. 평소 운동으로 다져진 나로서는 자신이 있었고 당연히 큰스님의 제안에 응했다. 그런데 웬걸 큰스님께서는 1분이 지나고 5분이 지났는데도 끄떡없었다. 몇 분이 더 지나자 나는 그만 균형을 잃고 쓰러졌다.

겨루기에서 이긴 큰스님께서 들었던 발을 슬쩍 내려놓으시며, “배우식 시인도 대단한데……”라고 말씀하셨다. 큰스님의 지구력과 균형감각은 대단하셨다. 은근히 득의양양하신 큰스님께서 휘적휘적 내 앞으로 걸어가셨다.

극히 개인적인 일들

큰스님께서는 극히 개인적인 일로 종종 나를 부르셨다. 병원 예약과 병원에서 걸려온 전화를 받고 상담하는 일과 분리수거 그리고 신문 심부름 등 사적인 일들을 시키셨다. 특히 외부에서 여성분을 만나실 때는 큰스님께서는 반드시 나를 불러 함께 동행하곤 하셨다. 이 외에도 구체적으로 말할 수는 없지만 큰스님께서 사적으로 민감하거나 어려운 일이 있을 때는 적지 않은 부분을 내가 나서서 도와 드리곤 하였다.

큰스님과 나의 만남은 밖으로 드러나는 공적인 만남이 아니라 극히 개인적인 사적인 만남이었다. 이런 극히 개인적인 만남으로 인한 일들은 물론 큰스님과 나누었던 대화의 내용을 그 누구에게 단 한 번도 말하지 않았다. 언젠가 큰스님께서 이런 나를 알아보시고 입이 만근이라며 뜨거운 신뢰를 보내주시기도 했다.

박사학위 논문

대선사, 시인이신 큰스님을 많은 사람이 존경했다. 나 역시 그러했으며 특별히 인간적으로도 매우 존경했다. 그런 존경심이 박사학위 논문을 쓰는 계기가 되었고, 그래서 큰스님께 감사드린다. 부족한 실력으로 쓴 논문이 통과(2018년)되었고, 이 논문집 《설악 조오현 선시조 연구》가 발행되어 큰스님을 찾아뵙고 조심스럽게 보여드렸다.

한참을 읽고 나신 큰스님께서 예상과는 달리 과분한 칭찬을 해주셨다. 큰스님께서는 “한 달만 살려고 했는데 이 논문 때문에 한 10년은 더 살아야겠다”고 말씀하시면서 정말 활짝 웃으셨다. 스님은 논문집 남은 것 있으면 더 보내달라 하셔서 몇백 부를 보내드렸다.

한 달 후에 뵌 스님께서는 이 논문집을 일일이 대봉투에 넣어 접은 다음 직접 주소를 써서 가까운 지인분들에게 보내는 것이었다. 그 모습이 여간 즐거워 보이지 않았다. 나도 큰스님처럼 기뻤다.

마지막 그림

큰스님께서는 입적하시기 6일 전에 “마지막(?)으로 보고 싶다”며 나를 만해마을 심우장으로 부르셨다. ‘마지막’이란 말씀에 울컥, 눈물을 쏟기도 했다. 큰스님께서는 2018년 ‘만해축전’ 표지화를 그렸으며, 마지막(?) 그린 이 그림을 나에게 주시겠다고 약속하셨다. 이 또 ‘마지막’이란 말씀에 ‘마지막’이 아니기를 간절히 기원했다. 그럼에도 그날의 만남과 약속은 정말로 큰스님의 말씀처럼 ‘마지막’이 되고야 말았다.

나는 정신이 나간 사람처럼 많은 방랑의 시간을 보냈다. 입적하신지 거의 1년이 다 되어가던 어느 날 문득 큰스님께서 나에게 하신 그 말씀이 퍼뜩 떠올랐다.

“어려운 일이 있을 때는 법검우송 스님과 상의하여 해결하라”는 말씀이었다. 나는 주저 없이 신흥사 주지 법검우송 스님에게 이에 관한 편지를 드렸다. 법검우송 스님께서는 따뜻한 말씀으로 나의 부탁을 흔쾌히 허락하셨다. 큰스님의 호흡과 손길을 다시 만나게 해 주신 법검우송 스님에게 깊은 감사의 말씀을 드린다.