[Viva EXPO] ‘지상 최대의 쇼’ 1939년 뉴욕①

1939년 뉴욕박람회 개요

공식명칭: 1939~1940년 뉴욕 세계박람회(New York World´s Fair 1939-1940)

주제: 내일의 세계 건설(Building the World of tomorrow)

기념: 조지 워싱턴 대통령 취임 150주년

장소: 플러싱 메도 공원(Flushing Meadows Park)

기간: 1939년 4월30일~10월31일, 1940년 5월11일~10월27일

랜드마크: 트라일론(Trylon)과 페리스피어(Perisphere)

박람회장 규모: 492헥타르(148만 8600평)

전시물 출품자: 1500명

종사자: 5만 명

참가국: 54개국 (전시관 설치 22개국)

관람객: 4500만명(1939년: 2580만 명, 1940년: 1914만 명)

입장료: 75센트(시즌티켓 15달러)

“박람회의 눈은 미래를 바라보고 있습니다. 미지의 세계를 엿보거나 장래에 일어날 일을 예언하기 위함이 아닙니다. 내일을 준비하는 오늘의 시각을 새로운 방식으로 명확히 제시하려는 것입니다. 박람회는 관람객 여러분께 이렇게 말합니다. 오늘의 세계를 움직이는 아이디어와 동력과 물질이 여기 있습니다. 바로 미래의 세계를 만들어갈 도구입니다. 이 흥미로운 도구들을 여러분 앞에 흥미롭게 펼쳐 보이는 데 많은 노력이 들었습니다. 오늘을 확실히 아는 것이 미래에 대한 가장 좋은 준비입니다.”

1939년 뉴욕 국제박람회 공식 안내책자에 실린 서문이다. 한마디로 오늘의 성취가 내일의 모습을 보여준다는 말이다. 국제박람회의 문명사적 의미를 이처럼 알기 쉽게 규정한 글도 드물 것 같다. 20세기 중반 미국이 도달한 과학 기술 문명이 미래 세계의 좌표가 되기에 부족함이 없다는 자신감의 표출이기도 했다. 미국은 마침내 세계 최대의 도시에서 ‘지상 최대의 쇼’를 개최함으로써 미래 세계의 선도자 역할을 자처하고 나섰다.

100년 너머 2039년 미래도시를 바라보다

박람회장은 퀸즈(Queens) 지역의 쓰레기 처리장이던 플러싱 메도(Flushing Meadows)로 선정되었다. 뉴욕 시는 492만 제곱미터 부지를 개발해 박람회장으로 쓴 뒤 이곳을 맨해튼의 센트럴 파크 같은 공원으로 만들겠다는 계획이었다. 박람회장은 역대 국제박람회 중 가장 컸던 1904년 세인트루이스박람회에 이어 두 번째로 큰 규모였다.

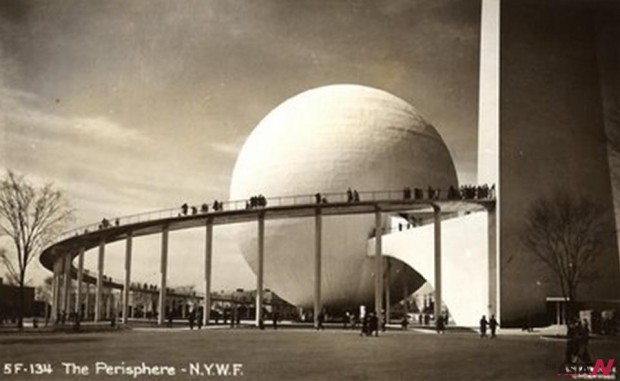

박람회장 중앙에는 미래주의의 상징물이 세워졌다. 박람회장 어디서나 보이는 213미터 높이의 삼각 원뿔형 탑과 지름 61미터짜리 공 모양 구조물이었다. 두 거대한 기념물은 형상에 어울리도록 각각 트릴론과 페리스피어(Trylon and Perisphere)라는 이름을 얻었다. 미국 언론은 에펠탑 이래 가장 인상적인 랜드마크라고 치켜세웠다. <뉴욕타임스>는 이 기념물의 외양에 빗대어 ‘달걀과 압정’이라는 애칭을 붙여주기도 했다. 트릴론과 페리스피어는 미국 정부가 발행하는 기념우표를 비롯하여 모든 박람회 관련 자료에 상징물로 등장했다. 당시 뉴욕에 연고를 둔 프로 야구팀 다저스, 자이언츠, 양키스 세 팀은 1938년 시즌부터 두 상징물을 소매에 그려 넣은 유니폼을 입고 경기를 했다.

트릴론은 뾰족한 오벨리스크로서 실용적 기능이 없었던 반면 페리스피어는 그 안에 환상적인 테마 전시관을 갖추었다. 트릴론을 구경한 관람객들은 당시 세계 최장 길이를 자랑하던 에스컬레이터를 타고 20미터 높이까지 올라간 뒤 헬리클라인(Helicline)이라 불린 275미터의 곡선 길을 따라 페리스피어로 들어갔다.

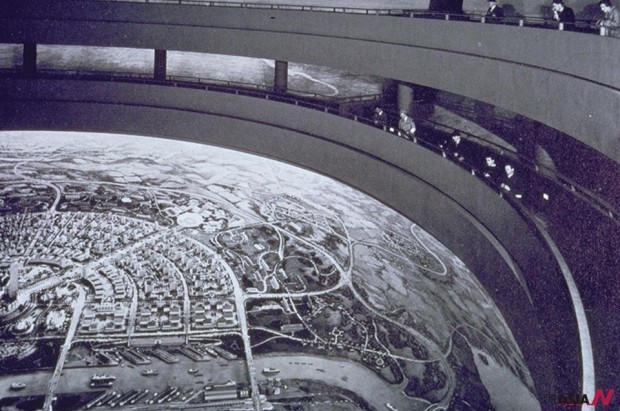

테마 전시관에 들어서면 원구의 바닥과 벽에 영상과 음악과 빛으로 100년 뒤인 2039년의 모습을 구현한 디오라마 쇼가 6분 동안 펼쳐졌다. 저명한 산업 디자이너 헨리 드레이퍼스(Henry Dreyfuss, 1904~1972)가 제작한 데모크리시티(Democricity)란 이름의 가상도시 이야기였다.

1939년에 바라본 2039년 도시의 모습은 위에서 내려다보는 전면 조감 모델이었다. 당시 라디오 진행자로 인기가 높던 기자 칼텐본(H. V. Kaltenborn)이 이야기의 해설자로 나섰다. 데모크리시티의 특징은 환경 훼손을 최소화하기 위해 집과 공장과 관공서 등이 가까운 거리에 모여 있고 교외 강가에 지어진 발전소에서 도시 전체에 전력을 공급하는 것으로 그려졌다. 이 가상도시 이야기의 하이라이트는 미래주의적인 음악과 함께 수많은 노동자가 줄지어 행진하다 원을 그리며 여러 빛으로 융합되는 이미지였다.

관객들은 2개 층의 회전 발코니에 서서 원구를 한 바퀴 돌며 관람했다. 데모크리시티는 미래에 대한 단순한 공상을 넘어 과학 기술과 산업의 진보와 민주주의의 발전이 미래 세계를 만들어갈 무한한 동력이 되리라고 사람들을 설득하는 다분히 정치적인 메시지를 담고 있었다. 트릴론과 페리스피어는 박람회가 끝난 후 철거되었다가 제2차 세계대전 중 미군의 군용 장비로 재활용되었다.

뉴욕 박람회장은 트릴론과 페리스피어를 중심으로 방사형으로 각 구역이 배치되었다. 7개 주제별 섹터는 생산 및 배급, 교통, 커뮤니케이션, 식품, 커뮤니티 관심사, 오락 등으로 나뉘었다. 중앙로인 콘스티튜션 애비뉴(Constitution Avenue) 주변에는 22개 참가국 전시관이 들어섰다. 300여 개 전시관은 돔, 타워, 파일론(pylon), 피라미드 등 다양한 형태로 아르데코 기법의 현대적 양식이 주조를 이뤘다. 외부 장식을 최소화하고 창문을 설치하지 않은 단순한 외양의 전시관들은 관람객들로 하여금 미래 세계에 발을 들인 것 같은 환상을 불러 일으켰다.

박람회장에서 규모가 큰 건물은 역시 ‘자본주의의 얼굴’인 미국의 기업전시관들이었다. GM, 포드, 크라이슬러를 뜻하는 이른바 ‘빅3’ 자동차 제조업체를 비롯하여 통신 회사 AT&T, 코닥, IBM, 미국 제철(US Steel), RCA, 제너럴 일렉트릭(GE), 웨스팅하우스 등 쟁쟁한 대기업들이 전시관을 꾸며 미래 세계 건설의 주역임을 과시했다. 미국의 거대 기업들은 실제로 대중에게 자신들의 힘을 빌리지 않고는 박람회에서 제시하는 찬란한 미래도 없으리라는 확신을 강렬하게 심어주었다.