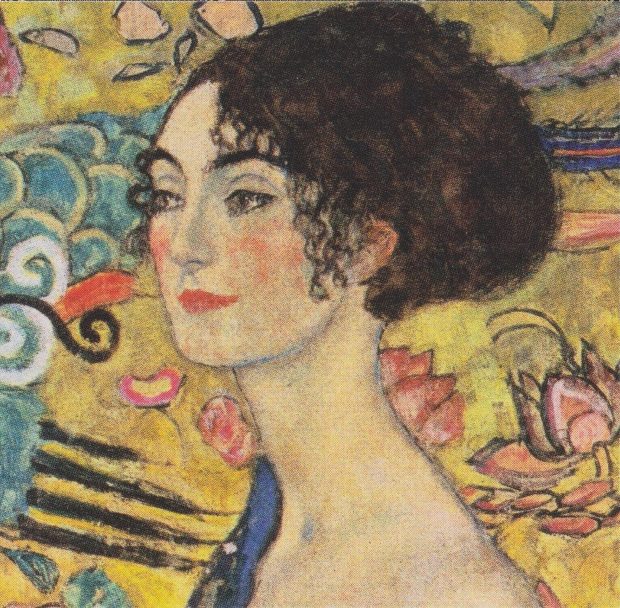

[김인철의 회화속 여성탐구⑥] 클림트의 동아시아 분위기 여인

클림트(Gustav Klimt, 1862~1918)는 1918년 2월 6일 55세로 세상을 떠나는데 이미 알려진 대로 당시 크게 유행했던 스페인 독감 때문이었다. 지금 보고 있는 그림은 그가 떠나던 해 완성된, 말하자면 마지막 작품에 해당되면서 조금은 특이한 것으로, 그 이유는 단지 세번만 공개되었음에도 동아시아와 관련 선정적 분위기로 대중으로부터 항의를 초래했기 때문이었다.

여기서 선정적이라는 말을 다시 살펴보면, ‘선정’은 한자로 ‘煽情’이라고 쓰며 ‘부채질할 선’, ‘뜻 정’이라는 의미이다. 즉 “情을 부채질한다”는 것으로, 이때의 정(情)은 성적 욕정을 말한다. 따라서 정욕을 불러일으킨다는, 성(性)적 감정을 일으키는 옷차림, 몸짓, 이미지, 발상 및 언어를 선정적이라 했을 때 그게 바로 부채(fan)와 연결되는 것이다.

작품에 나타난 배경의 모든 것, 게다가 모델이 직접 부채를 들고 있어서인지 동아시아의 분위기가 그대로 연결되면서 선정적 은유를 담게 되었다.

작자는 여인의 우아한 모습을 벽지, 옷, 부채 등의 장식적인 것들과 병치시키고 있는데 그것들은 완벽한 야포니즘(Japonism)과 아르누보 스타일로 보는 이를 눈부시게 만든다. 구체적으로, 여인은 봉황, 금닭, 학, 연꽃에 비천문(飛天紋) 등 동아시아에서 최고의 행운을 상징하는 것들로 가득 찬 매혹적인 벽지 앞에 서 있다.

아르누보(Art Nouveau) 역시 일본의 장식미술과 관련이 있듯이 부채를 들고 있는 여인 또한 일본 스타일을 나타내고 있는데, 클림트 역시 광범위한 아시아 유물 컬렉션을 만들면서 일본의 비진가(美人?, びじんが)를 적지 않게 수집한 것으로 알려졌다. 즉 그는 극동의 전통 문양 앞에 서있는 여성의 아름다움을 강조하는 것을 의도했고 그것을 위한 요소로 부채를 들고 있도록 했다.

호리호리한, 긴 몸매의 여성은 우아하게 동양의 최고급 천으로 장식이 이루어진 공간에 홀로 서있으며 어깨를 드러낼 정도로, 부분적으로 벗은 몸이지만 마치 부채로 그것을 감추고 있는 듯 한데 이런 구성 역시 매우 일본적이다. 표정을 보면 오만하기보다는 보는 이를 놀리려는 의도 역시 엿볼 수 있다.

금속 공예라는 장식 미술가로 화가의 길을 시작했던 클림트에게 이 그림 속의 것들 역시 현실이 아닌 피안의 생동감을 나타내고 있는데 이는 그가 이탈리아 라벤나 등지를 찾아가 동방 비잔틴 장식으로부터 큰 감명을 받아 자신의 회화 세계의 소재로 삼은 일과도 관련이 있다.

알다시피 그는 당시 다수 감상자의 감성에 호소하는 매우 에로틱한 이미지를 만들었던 화가였다. 그랬던 그의 작품들을 따져보면서 이 그림을 보면 정도가 덜 한 것 같음에도 반발을 불러일으킨 요소는 바로 드러낸 어깨와 함께 더 많은 노출을 가리고자 하는 역할을 한 부채였다고 할 수 있다.

여기서 하나 언급할 사항은 여인이 들고 있는 부채를 둥글 부채(uchiwa fan, ?扇, うちわ)로 설명하는 자료들이 있는데 이는 잘못된 것이다. 여인은 지금 쥘부채(folding fan, 扇, おうぎ, 扇子, せんす)로 몸을 가리고 있다.

한편 그림 속의 여인은 누구인지 구체적으로 알려지지 않았으며, 다만 몇몇 비평가는 이름 모를 무용가였을 것으로 추측한다.

클림트가 사망한 직후 미술품 수집가 루돌프 레오폴드(Rudolf Leopold)가 작품을 구입하여 1920년 비엔나 중심부의 혁신적인 문화 공간 쿤스트샤우(Kunstschau)에 전시했다. 그리하여 도난당한 이력이 없는 이 작품은 1981년 토쿄와 1992년 폴란드 크라쿠프(Krakow)에 대여 전시된 이후 2021년 지금의 장소에 자리를 잡았다.