[동사의 재발견] 시진핑시대에 강희제를 돌아보는 이유

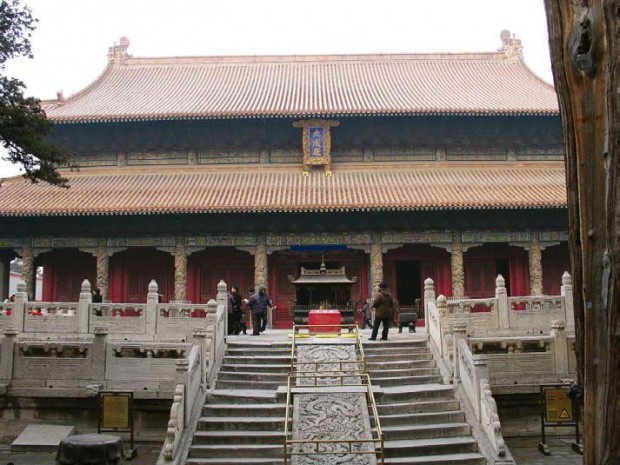

북경의 공묘(孔廟)와 태학(국자감)을 이곳저곳 다니노라면, 세월의 흔적이 켜켜이 내려앉은 오래된 건물들과 아름드리 노거수들이 은은히 뿜어내는 고즈넉하고 고풍스런 정취에 흠뻑 젖어들면서 온갖 소음과 먼지가 가득한 담장 밖의 세속으로 다시 나오고 싶은 생각이 사라진다. 공자에게 제사지내는 그윽한 대성전, 강희제가 호방하게 써놓은 ‘만세사표(萬世師表)’ 글씨가 새겨진 편액, 바람에 비틀리고 가뭄에 목말라 하면서 수백 년을 버텨 온 나무들이 들려주는 말없는 이야기가 관람객의 발걸음을 붙들어 놓기에 충분하기 때문이다.

문(文)의 성지에 선무(武)의 자취

발길이 공묘 대성전 앞의 대성문에 미치면, 그 안팎에 돌거북들이 떠받치고 있는 열네 개의 거대한 비석들이 지붕에 노란 유리기와가 얹힌 비정(碑亭) 안에 떡 버티고 서있는 것이 눈에 띈다. 명대에 세워진 하나를 제외하면 나머지는 모두 청대의 비석들이다. 비석들은 비문 내용에 따라 두 부류로 나눌 수 있다. 하나는 공자나 공묘 곁의 교육 시설인 태학과 관련된 것이다. 즉 태학을 수리하거나 공자에게 제사지내고 그를 찬양한 7개의 비석이 여기에 속한다. 다른 하나는 무공을 기념하려고 세운 것이다. 청대 강희·옹정·건륭·도광 연간에 서북방 공격의 성공을 기념하여 세운 7개의 비석이 여기에 속한다. 그 가운데 강희 연간에 세워진 비석으로는 어제지성선사공자찬비(御製至聖先師孔子贊碑, 강희 25년),?어제사자찬비(御製四字贊碑, 강희 28년)와 어제평정삭막고성태학비(御製平定朔漠告成太學碑, 강희 43년)가 있다. 앞의 두 찬비는 첫 번째, 뒤의 태학비는 두 번째 유형에 속한다.

그냥 지나칠 수도 있지만, 공자나 태학, 공묘가 모두 문(文)과 관련된 인물이거나 건물인데 여기에다 전쟁 즉 무(武)와 관련된 공적들을 기려서 거대한 비석을 세운 것은 생각해 보면 왠지 앞뒤가 맞지 않다. 사실 강희제가 준가르의 갈단을 제압한 공적을 기념하여 어제평정삭막고성태학비를 세우기 이전 공묘에는 세 개의 비석이 있었는데, 그것들은 모두 태학이나 공자를 기리기 위해 세운 것이었다. 고금을 막론하고 한족들에게 공자는 지식과 지혜의 상징이었지 정복과 전쟁의 상징은 아니었다. 지금도 북경의 공묘나 상해 문묘에 가면 많은 중국의 젊은이들이 바라는 대학 입시에 합격하거나, 학업 이수가 순조롭고 대학 졸업 후 좋은 직장에 취업하기를 간절하게 바라는 기원문을 빨간 나무패에 적어 대성전 곁에 무수하게 매달아 놓은 것을 볼 수 있다. 심지어 일본의 젊은 이들조차도 공자가 입시에서 행운을 가져다주길 바란다는 기원문을 빨간 나무패에 적어 달아 놓기도 했다. 문(文)의 성지라 할 수 있는 공묘에 무(武)의 영역에 속하는 전승비를 파격적으로 세운 것은 공자에 대한 불경을 범하는 행위이자 전례를 중시하는 중국인들의 마음속에 큰 상처를 입히는 것으로 비쳐질 수도 있었다. 굳이 전공을 자랑하는 기념비를 세우자면 공묘 즉 문묘 대신 한족들이 강희제에게 무공이란 천고에 으뜸가는 황제(千古一帝)라 추앙받는 영민한 강희제가 분별력을 잃어 자랑하고 싶은 마음을 참지 못해 공묘에 전승비를 세웠을 리는 만무하다. 강희제가 굳이 공묘에 어울리지 않는 무공비를 전례를 깨뜨리면서까지 세운 까닭은 무엇이었을까? 필자는 강희제의 무공 가운데 가장 빛나는 것이라면 주저하지 않고 오삼계 등이 주도하여 일으킨 삼번의 난을 진압한 것을 들고 싶다. 이것은 말이 삼번의 난이지 실상은 중국 남부에 거주하는 대다수의 한족들이 동참한 대규모 반란이었다. 이 반란 때문에 청조는 자칫 전복 당할 뻔한 절체절명의 위기에 내몰리기도 했다. 여덟 해 가량을 처절하게 싸우고서야 강희제는 간신히 승리를 거두고 청조의 정복과 지배가 돌이킬 수 없는 대세임을 한족들에게 각인시킬 수 있었다.

강희제는 삼번의 난을 진압한 전공을 무척이나 자랑스러워했다. 한 걸음 더 나아가 널리 선전하고 싶어 했다. 반란 진압이 마무리된 직후인 강희 21년(1682년) 8월에 강희제는 이 업적을 불후의 것으로 만들기 위해 기록으로 남기라고 대신들에게 명령했다. 이리하여 방략관이 설치되고 만한의 대신들이 참여하여 <평정삼역방략>(平定三逆方略)(60권)을 편찬했다. 이 책은 방략(방법과 책략)이라는 이름을 단 최초의 서적이었다. 이후 강희제 자신의 치세는 물론 건륭, 가경, 도광, 동치, 광서 연간에 걸쳐 모두 스물네 종류의 방략이 출판되어 청대 200여 년에 걸친 군사 업적들, 특히 변방의 반란들을 평정한 시말과 공적을 기록한 공식 문서로 자리매김하였다. 물론 이전 왕조들에서도 적대 세력을 무력으로 진압한 후에 그 무공을 자화자찬하여 기록한 사례는 드물지 않다. 수대 배구(裴矩)의 <수개업평진기>(隋開業平陳記)(12권),송대 석개(石介)의 <삼조성정록>(三朝聖政錄)(3권), 원대 편자 미상 <성무친정록>(聖武親征錄)(1권),명대 송렴(宋濂)의 <홍무친정록>(洪武親征錄)(3권) 등이 그런 동기로 쓰인 책이다. 다만 이 책들의 체제는 방략과 비슷하지만 내용은 훨씬 간략하여 역사적 사실을 자세히 알기 어렵다. 방략은 이들에 비해 분량이 훨씬 많아 사실이 풍부하고 자세하게 기록되어 있어 양적으로나 질적으로나 실록의 해당 기록과 비교해도 뒤지지 않는다.

그러나 강희제는 삼번의 난을 평정한 무공을 <평정삼역방략>으로만 선전하고 자랑하는 데 그치고 공묘에 비석을 세워 과시하지는 않았다. 그 까닭은 아마도 많은 피를 흘리면서 진압한 대상이 이민족이 아닌 한족이었고 이미 그들의 영역으로 확정된 공간 내에서 진압했으므로 강역을 확장하지는 못했다는 점이 복합적으로 작용했기 때문이었을 것이다. 삼번의 난 진압은 만주족의 입장에서는 강역을 확장하고 자신들의 지배를 확고부동하게 만든 자랑거리였지만 한족들로서는 만주족과 공유할 수 있는 자랑거리가 결코 아니었다. 또 하나 책과는 다른 비석의 속성을 고려했기 때문일지도 모른다. 둘 다 문자를 기록하여 그 내용을 후대에 전한다는 기능은 동일하지만, 전자는 읽혀서 내용을 전달하기만 하고 후자는 읽히는 것은 물론 단지 그 자리에 세워져 있는 것만으로도 그 내용과 의미를 충분히 전달할 수 있다. 또 비석에 새긴다는 것은 그 내용을 영구불변하게 고정시킨다는 의미도 포함되어 있다. 파급력이나 생명력이라는 측면에서 비석에는 책과는 비교가 되지 않을 정도로 강력한 힘이 내포되어 있다. 그런 요소들이 긍정적으로 작용할 때 비석은 선전용이나 과시용으로 더할 나위 없이 적합한 수단이지만 부정적으로 작용할 때는 엄청난 저항을 불러일으킬 수도 있다. 조선에 대청황제공덕비, 일명 삼전도비가 세워진 이래 지금까지도 여전히 그치지 않는 우여곡절들을 상기해보면 이런 점을 납득할 수 있다.

준가르 정복의 의미

그럼에도 불구하고 강희제가 전례를 깨뜨리고 공묘에 전승비를 세운 까닭은 갈단을 제압한 전공을 선전하고 이를 정치적으로 활용해야겠다고 판단했기 때문인 듯하다. 전승비가 세워진 시점은 갈단 친정을 마무리한 강희 36년(1697년)이 아니라 일곱 해 가량이 지난 강희 43년(1704년)이었는데, 그 사이에 강희제는 관원을 보내 여러 차례 전승을 알리는 제사를 지내도록 했다. 강희 36년(1697년) 7월에는 천단과 지단에서 제사를 지내면서 천지의 신에게 전승 사실을 고하였다. 또 조상들의 위패가 모셔진 종묘사직에는 물론 조상들과 누르하치, 홍타이지의 능과 인효(仁孝)황후(강희제의 첫 번째 황후), 효소(孝昭)황후(강희제의 두 번째 황후), 효의(孝懿)황후(강희제의 세 번째 황후)의 능에도 제사를 지내고 전승 사실을 알렸다. 종묘사직과 천지의 신에게 전승을 고한 것은, 강희제가 출정할 때 그들에게 제사를 지내고 전쟁의 시작을 알린 적이 있었으므로, 그 결과를 보고하는 의례로 볼 수 있다. 반면에 조부들과 사망한 황후들의 능이나 공묘에서는 전승 사실을 고하는 제사만을 지냈다. 전승 기념행사는 제사로만 그치지 않았다. 강희제는 이웃 나라에도 전승 사실을 알렸고 이 소식을 전해들은 조선에서는 강희 36년(1697년) 7월에 외국으로서는 가장 먼저 축하 사절을 보내고 삭막 평정을 축하하는 표문과 공물을 보냈다. 같은 달 강희제는 자금성 태화전에 불러 모은 왕공과 문무백관 앞에서 삭막평정이 완료되었음을 공식적으로 선포했다.

전승 사실을 기록으로 남기겠다는 시도도 병행되었다. 이런 의례를 거행하기 이전에 강희제는 갈단을 한창 추격하던 강희 35년(1696년) 7월에 내각과 한림원에 <친정평정삭막방략>(親征平定朔漠方略)을 찬수하라고 명령했다. <평정삼역방략>의 선례를 이어 <친정평정삭막방략>을 편찬하라고 명령한 점에서 강희제는 갈단과의 전쟁이 삼번의 난만큼이나 청조의 운명에 지대한 영향을 미치는 사건이라고 판단했음을 알 수 있다. 실제로 <친정평정삭막방략> 편찬 조직이 꾸려진 시기는 그때로부터 거의 1년이 지난 강희 36년(1697년) 6월이었다.

이때는 강희제와 자웅을 겨루던 준가르의 갈단이 사망한 이후였다. 대학사 이상아(伊桑阿), 장옥서(張玉書) 등과 상서(尙書) 웅사리(熊賜履), 장영(張英)이 방략 찬수 총재관으로 임명되어 편찬 작업에 착수하였다. 이 책은 십여 년이 지난 강희 47년(1708년) 7월에 48권으로 마무리되었는데, 완성 당시에는 이부상서 겸 문화전 대학사 온달(溫達)이 수석 총재관으로 활동하였다. 이 책에는 준가르의 갈단이 조공을 바치기 시작한 강희 16년(1677년) 이래 그가 청조와 무력으로 충돌하고 청군에 쫓기다가 병사하면서 전쟁이 마무리된 강희 37년(1698년) 정월까지의 전쟁 양상과 강희제의 친정 사실이 기록되어 있다. <평정삼역방략>의 뒤를 이어 강희제의 무공을 과시한 책인 셈이다.

어제평정삭막고성태학비의 건립은 <친정평정삭막방략> 편찬이 마무리되어 가던 강희 43년(1704년) 3월 이루어졌다. 비석 앞면의 왼쪽은 만문, 오른쪽은 한문으로 새겨져 있다. 비문의 찬자는 강희제인데, 그 내용은 변방의 적(갈단)을 제거해야만 백성들이 평안히 지낼 수 있었다는 친정의 명분, 승리를 거둔 후에 신료들이 태학에 전공을 영원히 기록해 두기를 청했다는 비석 건립의 계기, 불모의 사막을 건너가 추위와 더위를 무릅쓰고 갈단을 제압한 전공 등으로 구성되어 있다. 강희제는 갈단을 제압한 것은 한족을 포함한 자신의 백성에게 평화를 가져다 준 불후의 업적이므로 비석을 세웠다고 말했다. 갈단 제압으로 확보한 변방의 평화는 만주족뿐만 아니라 한족도 함께 누릴 수 있는 위대한 공적이라는 자부심이 깔려 있었다. 실제로 강희제는 10만 대군을 이끌고 강희 35년(1696년)에서 강희 36년(1697년)까지 세 차례에 걸쳐 친정하면서 서양인 선교사들이 만들어 준 대포와 소총을 활용하여 갈단의 기병을 제압하는데 성공했다. 이리하여 청조의 안위를 심각하게 위협할 수도 있었던 유목제국의 출현을 일단 저지하는 데 성공했다. 명조가 개국할 때부터 몽골의 침입을 막기 위해 전전긍긍했고 이를 저지하러 출정한 영종 황제가 도리어 그들의 포로가 되는 전대미문의 사태까지 발생했던 사실을 상기한다면, 강희제의 자부와 자랑에 머리를

끄덕이지 않을 수 없다.

복종을 요구하는 비석

그러나 강희제가 간과한 것이 하나 있다. 그것은 거시적으로 보면 강희제의 승리도 명조의 중국 내지 정복 성과를 바탕으로 얻어질 수 있었다는 점이다. 명대는 초기의 홍무, 영락 연간이 지나면 중후기까지 북방의 몽골과 동남연해의 왜구에 시달렸고 말기에는 동북 여진족의 침입을 막느라 급급했던 수세적인 시대로 인식되고 있다. 하지만 이런 인식은 부분적으로만 맞는 말이다. 북변과 동남 연해에서는 지키는데 치중하던 명조가 내지에서는 초기부터 말기까지 시종일관 적극적으로 공세를 펼쳐 소수민족을 제압하고 동화시켰으며 심지어 저항하는 소수민족을 송두리째 멸절시켜 버리기도 했다. 사천, 호광, 운남, 귀주, 광서 등지의 소수민족 거주 지역에 대한 태도가 그러했다. 명조는 서남방 토사(土司)들의 저항에 대해 무력으로 응징하고 끈질기게 개토귀류(改土歸流)를 추진하면서 이들을 길들였다. 그 결과로 청대에 개토귀류를 마무리할 수 있었고 소수민족이 내지에서 청조의 안위를 위협하는 반란을 일으킨 빈도가 명대에 비해 현저히 감소했다. 명조의 이런 정지작업이 없었더라면 아마도 강희제는 서북 원정이 아니라 내지 평정에 혼신의 힘을 쏟아야 했을지도 모른다.

명조의 영락제 역시 다섯 차례나 막북을 친정하고 몽골의 남침을 막았지만 강희제처럼 대대적으로 선전하지는 않았다. 영락제에게도 무공을 세웠다는 인식이 없지는 않았지만 당연한 의무라는 인식도 교차하고 있었기 때문이었다. 이런 의무감은 만리장성을 쌓은 진시황 이래 한족 황제들에게 공유되었다. 반면 그런 의무감에서 자유로웠던 만주족 출신의 강희제에게 유목민족을 제압한 것은 명대 이래 한족들의 숙원을 해소해 준 커다란 자랑거리였다. 강희제는 그 자랑거리를 한족에게 복속을 요구하는 근거로 삼아 전례 없이 문(文)의 성지인 공묘(태학)에 비석을 세워 무공을 선전했다. 그리고 공자의 가르침을 받드는 신사(紳士) 층을 비롯한 한족들에게 복종을 요구했다. 이 비석이 오늘날 북경의 공묘(태학)뿐만 아니라 감숙의 난주부학, 광서의 계림부학에도 남아 있는 것으로 보아 당시에는 전국의 각 학교에도 세우도록 지시했음이 분명하다. 그 가운데 겨우 몇 개만이 남은 것을 보면 이 비석의 생명은 청조 권력이라는 인공호흡기가 숨결을 불어넣어줄 때까지만 지속되었던 듯하다. 겉으로 드러나는 고요하고 아늑한 분위기와는 달리 공묘(태학)는 한족에 대한 강희제의 전례를 깬 무공 과시와 철저한 복종 요구가 교차하는 치열한 정치의 현장이었던 셈이다.