[책 산책] 윤홍중 약사의 행복한 발자취 3만3485일···’버는 건 기술 쓰는 건 예술’

[아시아엔=이상기 기자] 나는 어떤 사람이 생애를 마치는 데 대해 관심이 많은 편이다. 지위고하를 떠나 마지막 순간은 후회 없기를 바라는 게 인지상정일 터다. 내가 누구의 마지막 순간에 대해 관심을 갖는 이유는 또 있다. 이생에서의 끝은 저 생의 시작과 연결된다고 믿기 때문이다.

나는 신문을 펴면 1면과 2, 3면을 대충 훑은 뒤 바로 ‘피플면’으로 넘긴다. 피플면 오른쪽 하단엔 저명인들의 동정과 정부나 대기업, 언론사 등 내로라 하는 기관의 인사이동 소식이 있다. 그리고 또 하나 ‘부음’이 그것이다.

부음란에 내가 아는 이의 이름이 띄면 잠시 그를 떠올리며 상념에 잠긴다.

‘아, 이분은 올해 연세가 얼마쯤 되셨으니 살아온 과정 속에서 어떠어떠한 일들이 있었겠구나. 참 어려운 고비고비 치열하게 부딪히며 극복해내셨겠구나’ 하고 추측해 본다. 그리고 자녀와 사위, 며느리들의 직업을 보면서 그의 성취를 어느 정도 짐작해낸다.

그렇다. 한 인간의 죽음이란 그의 일평생을 평가하며 다음 생을 떠나는 출발선에 위치하는 자리이기도 하다. 숙연해질 수밖에 없다.

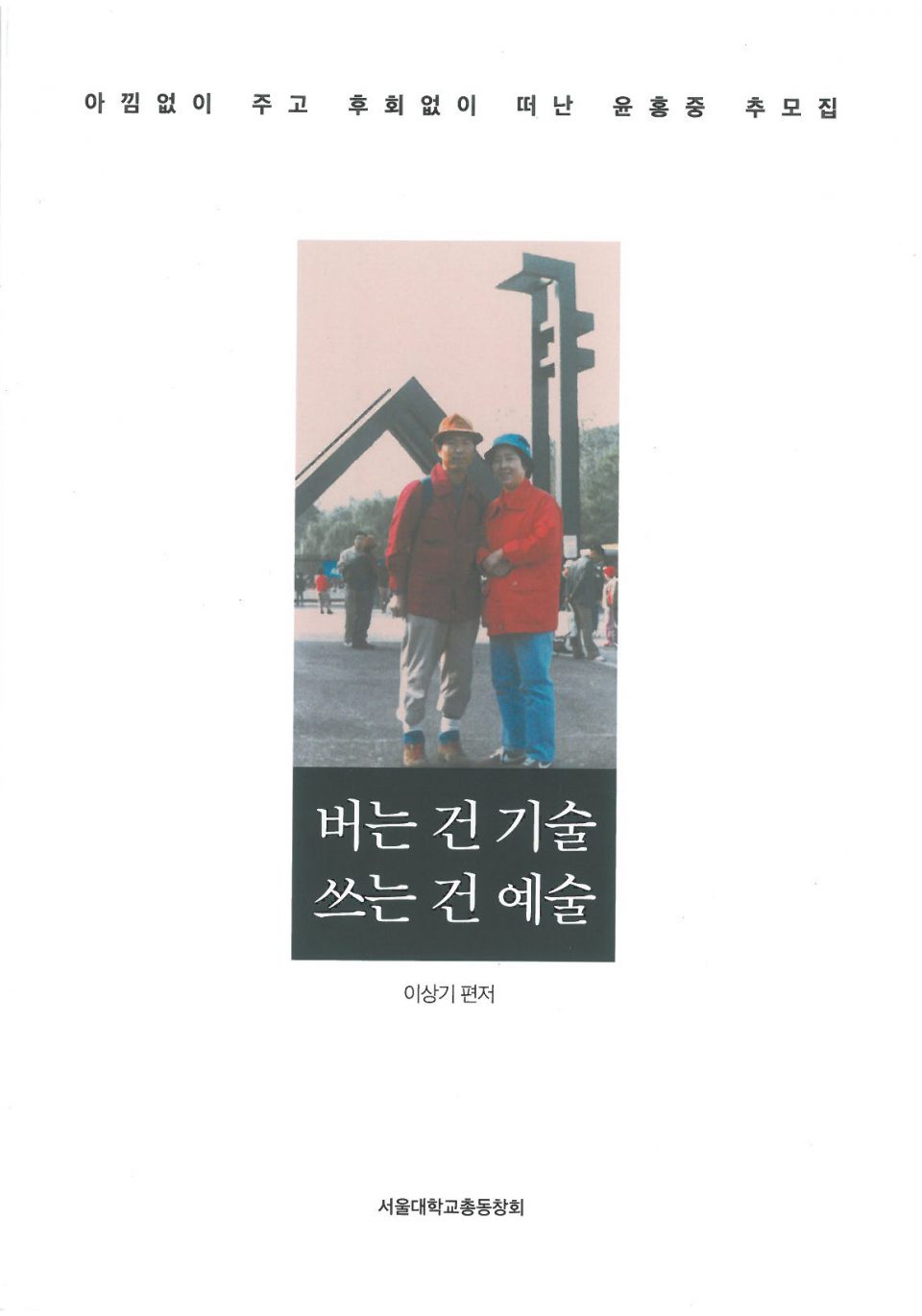

내가 쓴 이 책 <버는 건 기술 쓰는 건 예술>(발행처 서울대총동창회)에 등장하는 윤홍중 약사를 한번도 뵌 적이 없다. 꼭 만나고 싶었지만, 그럴 수가 없었다. 내가 이 책을 쓰기로 한 것은 그의 삶이 바로 ‘내가 닮고 싶은 삶’이었기 때문이다. 그의 삶은 어찌 보면 평범한 소시민의 그것이었다.

그는 일제 후기 충청도 시골마을에서 태어나 6·25전쟁을 겪으며 비슷한 세대 대부분이 겪는 그런 시대를 관통해 왔다. 고된 일상이 다반사이던 시절, 그는 뚜벅뚜벅 한길을 걸었다. 그는 늘 정직·검소·배려·진심과 함께 했다. 그가 이 땅에서 한 3만2천4백85일은 한 시간 한 시간이 정성과 땀으로 채워졌다.

그의 땀은 이제 후학들을 위한 8억원의 장학금으로 결실

맺어 세대를 뛰어넘어 진주처럼 빛나게 됐다.

윤홍중 약사는 작년 12월4일 아내(이상임) 곁으로 갔다. 이 책은 서울대총동창회(회장 서정화)가 그의 뜻을 기리기 위해 지원해 나왔다.

책 제목 <버는 건 기술, 쓰는 건 예술>은 그의 70년 지기 고향 벗 류제봉 단국대 명예교수가 인터뷰 도중 한 표현을 빌어 그대로 썼다. 딱 들어맞는 제목이라 생각한다.

그의 오랜 벗들은 기꺼이 인터뷰에 응해줬다. 큰딸 숙희씨(중학교 영어교사)는 사진자료와 서류 그리고 증명서 등을 일일이 찾아 챙겨줬다.

이 책은 약사 윤홍중의 개인사를 넘어 그가 이땅에 살다간 1936~2015년 기간의 한국의 가족사와 사회사도 엿볼 수 있게 한다. 물론 추모를 위해 쓴 책의 加外의 소득이 될 것이지만.

이 글을 쓰며 윤홍중 약사의 삶을 다시 떠올려봤다. 그에게 딱 부합하는 시가 생각나 바친다.

성공한 삶이란

자주 그리고 많이 웃는 것,

현명한 이에게 존경을 받고

아이들에게 사랑을 받는 것,

정직한 비평가의 찬사를 듣고

친구의 배반을 참아내는 것,

아름다움을 식별할 줄 알며

다른 사람에게 최선의 길을 발견하는 것,

건강한 아이를 낳든

정원을 가꾸든

사회 환경을 개선하든

자기가 태어나기 전보다

세상을 조금이라도 살기 좋은 곳으로

만들어 놓고 떠나는 것.

자신의 한때 이곳에 살았음으로 해서

단 한 사람의 인생이라도 행복해지는 것,

이것이 진정한 성공이다.