[박종성의 한국 계파정치 56] 안철수 ‘국민의당’은 노무현 ‘열린우리당’ 벤치마킹?

[아시아엔=박종성 서원대 정치행정학과 교수] 노무현의 당선 직후인 2002년 12월 22일, 신기남·정동영·추미애·유재건·송영길·이강래 등 민주당 초·재선의원 23명은 바야흐로 “민주당의 발전적 해체”를 주장하고 나선다. 노 당선자가 후보 시절 밝힌 정치개혁에 대한 화답이었다. 이들은 이날 성명을 통해 “낡은 정치의 청산과 새로운 정치를 열어가기 위한 민주당의 발전적 해체를 제안한다”고 밝힌다. 또 이들은 “노무현의 대통령 당선은 민주당의 정권재창출이 아니며 노무현의 승리는 한나라당과 민주당이 주도해 온 낡은 정치 청산을 요구하는 국민의 승리”라고 거창하게 의미를 부여한다.

이듬해 4·24 재보선 결과를 놓고 신주류 일부의 “민주당이 정치적 사망선고를 받은 것”이라는 말도 이미 4개월 전인 12월 22일, 23명 ‘서명파 의원들’ 입에서 나왔던 이야기다. 서명파 의원들은 당시 “민주당은 (2002년) 6·13 지방선거와 8·8 재보선에서 참패했음에도 아무도 책임지지 않음으로써 국민으로부터 이미 사망선고를 받았다”면서 “국민들의 간절한 정치개혁요구를 수용하여 기존의 낡은 정치판을 근본적으로 바꾸어야 한다”고 목소리를 높인다.

결국 ‘노무현 코드’와 맞는다는 민주당 신주류·개혁파 의원들은 기다렸다는 듯 ‘개혁신당’을 화두로 정계개편논의에 불을 붙인다. 이들이 4·24 재보선 직후 정계개편 논의를 수면 위로 떠올린 건 당시가 논의 재개의 ‘적기’란 판단 때문이었다. 4·24 재보선 결과가 참패로 드러나자 부분적 정당개조로 안일하게 대처한다면 총선 때까지 당내 분란 뿐 아니라 명분도 상실하는 최악의 경우를 맞을 수 있다는 위기의식이 팽배한다.

같은 달 28일 오전, 이상수·이해찬·신기남·이재정 의원 등 친 노무현 인사 10여명은 5월초 개혁의원모임 전체회의를 열어 ‘세’를 응집하기로 합의한다. 또 이날 낮 재야출신의원들은 별도로 오찬 회동을 갖는가 하면, 기왕에 민주당 해체를 주장한 서명파 역시 저녁 모임을 통해 ‘개혁신당’ 등 정계개편논의를 도모한다. 이들은 한결같이 정계개편에 관해 ‘그 때’가 정면 돌파할 시기라는데 공감대를 이룬다. 가능성 여부를 떠나 그 시기를 놓치면 신당논의는 아예 불가능하다는 판단 때문이었다.

오전 모임을 가진 친 노무현 인사들은 ‘민주당의 환골탈태’와 ‘개혁세력 단일대오’로 입을 모은다. 이해찬은 특히 그 날 모임이 민주당의 틀로는 한계가 있으며 ‘민주당개조’가 아닌 새로운 대안모색의 자리였음을 강하게 시사한다. 혹여 자신들에게 닥칠 비판을 의식하자면 그 생각의 핵이란 기존정당과 새 정당의 ‘물리적 분리’보다 차라리 ‘화학적 통합’ 효과를 노리는 게 낫다는 명분도 얼마든지 가능한 일이었다.

‘개혁신당’을 매개로 한 정계개편논의는 특정개인이나 집단의 영향에서 벗어나 독자적 담론으로 커져가고 있었다. 하지만 그것이 과연 전(全) 국민적 지지와 그만한 정책 명분을 지니고 있었는지를 살피려면 별도의 논의가 필요하다. 정당을 새로 만들어 대통령을 만들고 나아가 지속적인 권력 확장을 노리곤 했던 기왕의 정치문화를 감안하자면, 이미 뽑힌 대통령을 중심으로 창당을 시도한 민주당 신주류의 행동은 특이했다. 나아가 총선을 1년도 채 안 남긴 상태에서 정치판의 새로운 변화를 요구하는 국민여론의 한 축을 자기중심적으로 확대재생산하려는 노력도 처절했다.

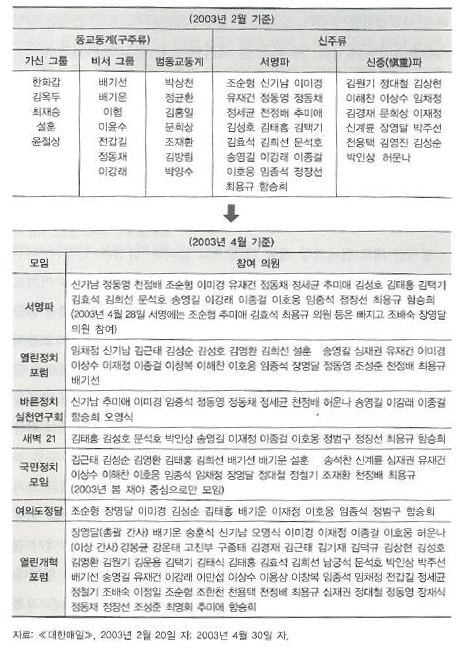

여기서 눈여겨보아야 할 인맥이동은 크게 2개의 씨줄과 7개 날줄로 엮인 스펙트럼 안에서 이루어진다. 이동의 신중함 역시 돋보이되, 그것은 주로 노무현의 취임을 전후해 서서히 그 모습을 드러낸다. 아울러 당의 본격 창당과 정치적 출범에 즈음하여 계파의 이합집산은 어김없었다는 데 눈길을 고정시켜야 한다. 위의 두 표 역시 이 같은 측면에서 눈여겨보아야 한다. 노무현의 취임을 전후하여 민주당의 양대 세력을 이끈 장본인들로 쉼 없이 대립하며 세포 분열하던 면면들이다. 얼핏 보면 이들의 이동과 대결은 DJ정권 말기의 그것을 복제한 듯 보이지만 실상 그 미묘한 편차는 정치적으로 다르다는 데 유념해야 한다. 콘텐츠의 변화를 표로 살펴보자.

대부분의 의원들은 멤버십을 공유하고 있었다. 모임이라면 ‘중복’과 ‘재생’을 골자로 삼는 노무현 정권 초 민주당 의원들, 특히 신주류핵심은 관심의 촉수를 참신한 자기 자신 ‘알리기’와 기왕이면 차별성 강화에 역점을 둔다. 별달리 차이도 없는 정치적 무리짓기에 서로 적(籍)을 올리며 ‘자기’를 알리려 애썼던 모습은 특이하고도 흥미롭다.

그런 모습을 역설적으로 풀이하자면 어려운 일도 아니다. 분당을 하든, 당을 새로 만들든 신주류의 정치적 동기에 서린 윤리적 면구(面垢)함이랄까, 이를테면 원초적 가책 따위의 건설적 핑계를 만들어서라도 뛰어넘어야 했을 것이다. 그것이 공부 모임이든 아니면 정책개발을 위한 학문적 허울을 빌리든, 사실은 치열하게 상호 견제하며 서로의 정치적 의심을 상쇄할 일이었을 터다. 그런다고 온전히 배제할 정치적 불안은 아니었겠지만 말이다. 정치적 동업자의 경우, 어느 특정 존재의 과잉이윤축적이나 지나친 ‘앞섬’은 늘 경계해야 할 부담 아닐까.

jhkl